新所長就任のご挨拶

梶山 義夫 SJ

イエズス会社会司牧センター新所長(3代目)

社会司牧通信を愛読している。中学校や高等学校、そして管区本部で仕事をしていた時も、楽しく読ませてもらっていた。正義の促進への関わりを根本的に問い直し、自らの召命を更新してくれる記事、仕事や生活環境から狭くなりがちな視野に新たな光を照らし、グローバルに考えるように導いてくれる記事、世界各地で困難な状況のもとで苦労しながらも、喜びをもって生きている会員や神のミッションに自らを捧げる多くの人々との連帯をもたらす記事、問題を深い視点から考えさせる良書をめぐる書評、そして社会司牧センターや社会使徒職に貢献した方の生き方を通して、私たちの奉仕の在り方を問いかける追悼文・・・。その通信が、会員一人ひとりの宛名を明記したシールを貼って届けられるので、確実に読むことができる。

1980年12月から1983年3月まで刊行されたSocial Apostolate Letter、そして1984年5月に創刊され、今号で200号となる社会司牧通信は、日本管区の中で、また正義と平和のために奉仕する多くの人々に、時のしるしを識別するために良い材料を提供し続けてきた。長年にわたり編集者の責を果たされ、2011年8月24日に天に召された柴田幸範さんをはじめ、編集に携わってこられた多くの方々に心から感謝する。

歴史認識、憲法、マイノリティ、障害、野宿者、労働環境、人身売買、外国人嫌い、心の問題、家族、国際状況、貧富の格差、戦争、ポピュラリズム、移民難民、環境、グローバル化、虐待、ハラスメント、高齢化、基地、信教の自由、教会の刷新などの多様な課題を、この通信は取り上げてきた。その取り上げ方の基本は、希望、愛、平和、正義、和解など、イエスの説く神の国の福音である。神の国のためにこそ、これらの課題、そして新たな課題を福音の視点から取り上げなければならない。

任命を受けて、2018年4月から社会司牧センター所長となった。この通信が多くの人々の奉仕に役立つことができればと願って、微力ながら奉仕したい。

二代目所長の思い出

光延 一郎 SJ

イエズス会社会司牧センター前所長

社会司牧センターの所長に私が任命されたのは、2010年だったと思います。センターが、それまで所在した新宿区河田町から麹町の岐部ホールに移転してきた時でした。上智大学神学部の仕事との二股で、思うようにセンターの活動に集中できなかったのは少し心残りですが、自分としては、こうして常に社会的な次元を意識してきたことは、神学研究教育の視野を広めるためにも良いことだったと思っています。

それよりも、この度この記事を書くに当たって、私が「二代目所長」だったことを知り、軽い驚きを覚えました。社会司牧センターの開設は1981年ですので、岐部ホールに移るまでの約30年間、所長がずっと安藤勇神父だったことに驚くわけです。私が「社会使徒職」に参加し始めた頃、それはすでにイエズス会において当然の活動分野でした。1975年の第32総会議で「正義の促進と信仰への奉仕」という目標を定め、「社会使徒職」が現代イエズス会のミッションの両輪であることは知っていました。けれども、その大きな建前を実行する具体的な場は、新宿の住宅街の小さな家で、ごく少数の会員と協力者が集まり、目立たずこつこつ働いてきた30年間の日々の積み重ねだったということに気づかされたのが、その驚きでした。

今でも社会司牧センターの活動は、看板は立派でも、予算、人員、活動も、この日本と世界の社会問題の大嵐や巨悪の前では全くささやかなものです。それでも、スタッフのフィールドを思い出してみれば、移民・移住・難民、グローバル経済と貧困、歴史認識と平和形成、現代人の心の悩み、いのちと死刑、労働・医療・人権、エコロジーなど、現代社会の重大な問題には目を注いでおり、しかもそれらに霊的な視点から向き合おうとしています。

私が「社会使徒職」にかかわり始めたのは、2006年頃、第一次安倍政権が「教育基本法」を変えようとしたのに対して、教育にたずさわる者として義憤を覚えたことがきっかけでした。それ以来「平和」やイエス・キリストの「神の国」について神学的に考えながら、改憲問題や脱原発、歴史認識と隣国との関係の諸問題にかかわってきました。とはいえ、…私の大学の研究室のドアには「私は教育基本法改悪に反対です。2006年12月」と張り紙がしてあるのですが、この10年以上の間、このメッセージについて弾圧もなかったけれど、賛否の意見を言ってくる学生も教員も皆無でして、それには複雑な気持ちを禁じ得ません…。

現政権は今また、2006年の「教育基本法」の時と同じように「秘密保護法」、集団的自衛権を実行するための「安保法」、また「共謀罪法」を強行採決し、そして本丸である憲法9条を変える野望に突っ走っています。この平和を脅かす「宿敵」に対する私のたたかいはまだまだ続きそうです。

教会においては、人々はこういう問題には口を閉ざし、発言してまわりから目立つことを避けるようです。「教会になぜ政治や社会問題を持ち込むのか。教会は霊的な祈りの場ではないか」との声もいまだに根強いです。「祈る場としての教会」はもちろん基本ですが、そこで祈っているだけがキリスト教かというと、それは足りないでしょう。

教皇フランシスコが「さまざまなことが、本質をめぐってそれぞれつながり合い、影響し合っている」という意味の「インテグラル」という言葉を大事にし、私たちが「創造・環境との関係」「神との関係」「人間相互の社会関係」そして「私自身との関係」を和解につなげることを勧めるのですから、「『愛によって働く信仰』、信仰と正義は、私たちの目的、行動、生活の中で不可分のものである」(第32総会議教令18項)は、これからも私の巡礼の最終目標だと思っています。

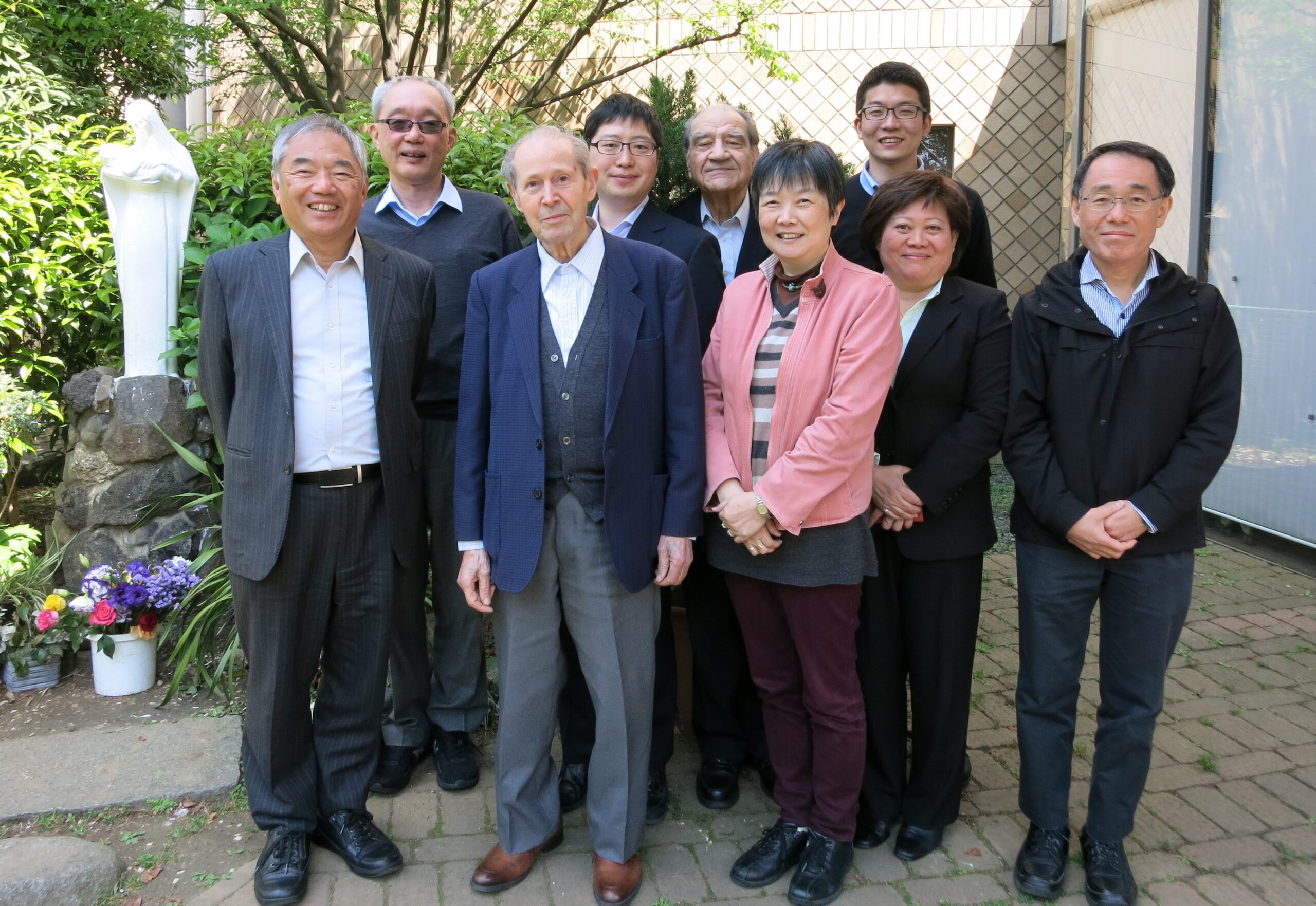

社会司牧センタースタッフ紹介(2018)

イエズス会社会司牧センターでは2018年4月現在、梶山新所長のもと、次の6人のスタッフ(パートタイムを含む)が働いています。この機会に、それぞれの自己紹介文を掲載します。この他にも、数名の協力スタッフ(多くはイエズス会員)がセンターの活動を支えてくれています。

安藤 勇 SJ

東京のイエズス会社会司牧センターの一番古いスタッフメンバーです。日本で暮らす外国人を支援するための「移民デスク」を担当しています。

私たちの職場には、色々な方から電話がかかってきます。私に会いたいと電話してきた人が約束通りセンターに現れて、「安藤先生はいらっしゃいますか?」と“私に”尋ねることがたびたびあります(!)。

イエズス会の司祭ですから、日曜日にはミサを行うために、色々な教会に行きます。この間、よく訪れる教会で、ミサも説教も日本語でやりました。ミサが終わったころ、ある信者の方が私に本を手渡しました。それを読み始めた私に向かって、「あぁ、神父様は日本語が読めるんですか」とほめてくれました(!)。

日本での生活はもう60年になります。帰化したのは30年ぐらい前です。出身はスペインですが、昨年末、向こうに行ったら、日本人旅行者として扱われました。

イエズス会の神学生たちと一緒に、神学院に住んでいます。日本で一番若いイエズス会共同体です。

ボネット ビセンテ SJ

私は、上智大学で人権やその他の社会問題について教えながら、またイエズス会社会使徒職委員会の委員として、当センターと長年かかわってきました。書物、『差別社会と人権侵害』、『現代社会と人権』、『飢餓と援助』などを著しました。また、大学生と共に「世界食糧デー」というグループをつくって、毎年世界の貧困と飢餓にかかわるテーマで、講演会やシンポジウムを企画しました。そして、「外国人登録法」に反対して指紋押捺を拒否した結果、滞在許可が更新されず、13年間許可なしで滞在することになってしまいました。

現在、当センタースタッフの一人として、毎年「社会問題とカトリック教会の考え連続セミナー」をコーディネートしています。12回目になる今年度は、「キリスト者として日本社会の今を診断する」というテーマになっています。

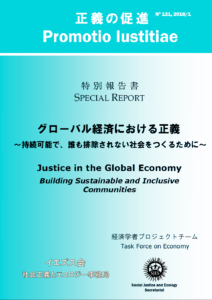

また、当センターで編集された『傷つけられた世界を癒すために』という書物の発行に協力し、他のスタッフの方々の協力を得て、イエズス会本部の「社会正義とエコロジー事務局」から発表されたレポート、『イエズス会の大学における正義の促進』と『グローバル経済における正義 ~持続可能で、誰も排除されない社会をつくるために~』の日本語訳ができました。

そして、「カンボジアの友と連帯する会(かんぼれん)」というNGOの代表をし、「イエズス会サービス・カンボジア」の活動と協力しています。毎年、その事務局長である川地千代さんと共にカンボジアへのスタディ・ツアーを行っています。今年はその18回目でした。

川地 千代

主な担当はセミナー2種類と、「カンボジアの友と連帯する会(かんぼれん)」の事務局、出版物校正チェック、それに小さな金庫の金庫番です。お茶くみはありません。

まず、これまで様々な形式でセミナーをしてきました。25年目になる「アンソレーナさんと“開発”/“スラム改善”を語ろう」セミナー、体験学習、社会分析、ボランティアセミナー、そして近頃は特に教会と連携して「社会問題とカトリック教会の考え」連続セミナーを共催しています。毎年テーマを決め、専門家の輪講形式で、イグナチオ教会信徒会館で、2016年『ラウダト・シ』、2017年「家庭における愛」、今年度は「キリスト者として日本社会の今を診断する」です。

次に、2001年にカンボジア・スタディ・ツアーを始め、2003年、責任者ボネットさんとツアー参加者全員及び仲間たちで、かんぼれんが発足しました。タイ国境に近いシソポンにあるイエズス会サービス・カンボジアが橋渡しとなって、カンボジアの貧しい人たち・障がいのある人たちへの人間を中心とした支援、連帯をしています。広範な地域を現地スタッフたちは、日頃から親しい関係を築き、村人たちの幸せのために労を惜しみません。私たちは毎年支援先を訪問し、現地スタッフと相談して支援項目を決めます。経済成長著しく物価も上昇し、2004年に家1軒400㌦が今では1300㌦に、通学用中古自転車(日本製)は30㌦が50㌦に値上がりました。都市部からインフラは整備されますが、幹線道路を離れると貧富の差は歴然です。それでも近年の支援内容は、衣食住から、人材を育てる教育に重点を置いています。子どもの学校教育はもちろん、家族やコミュニティへの農業のための少額ローンや農業技術向上による自立支援、ラジオ放送による啓蒙活動などです。

吉羽 弘明 SJ

イエズス会のブラザー。しかし、イエズス会日本管区の会員の間ですら全く知られていない。味わい深い幻の銘酒か。あるいは路傍にころがっている石か。たぶん後者。

これまで社会福祉/ソーシャルワーク教育を受け、聖イグナチオ教会で生活困窮者などの支援をしてきた。現在は社会司牧センターと聖イグナチオ教会に所属し、両者をつないで教会のみなさんにカトリック教会における社会教説や社会問題を考える機会をつくる役割を与えられている。また社会的に排除されている人々と関係する組織についての研究を行っている。最近は特に、カナダやオーストラリアの先住民政策の動向に関心がある。

イエズス会は伝統的に、社会的に困難のある人たちに関与してきたし、また最前線で困難のある人々に学び、境界線に橋をかけようと努力してきた。私たちだけでなく、多くのイエズス会外の人々のすばらしい活動に刺激を受けてきた。社会司牧センターがこれからもカトリック内外を問わずに善意の人々と協働し、また活動が根拠に基づいて行われることでより一層の向上が図られるために、研究活動にも力を入れることができればいいのではないかと考えている。

私の召し出しの原点は、以前仕事をしていた時に出会った、困難を抱えながら人知れず生きている人々の輝きに心動かされたから。ホームレス状態など、社会的孤立の状態にある人々などに大きな影響を受け、この人たちをともに歩みたいと考えた。今、どれだけともに歩めているのかはわからないが、これからも困難のある人の中に投入され、路傍にころがっている石であり続けたいと思っている。

田山 ジェシー

私はシンガポール出身です。1996年に日本人男性と結婚して、東京に移り住んできました。現在、二十歳になる可愛い娘がいます。

2010年10月から、イエズス会社会司牧センターの移民デスクのスタッフに加わりました。この仕事はこれまでで最も大変ですが、同時にやりがいがあります。私はこれまで、耳の不自由な方とコミュニケーションを取るために日本語の手話を学んだり、ホームレスの方が多く暮らす山谷にあるマザーテレサの家で働いたり、様々なボランティア活動を経験してきました。けれどもそれらはどれも、今やっていることほど、人々の暮らしと心に触れ、それを深く理解するものではありませんでした。

移民デスクでは、外国人のための無料法律相談を提供しています。ビザ、在留資格、国際結婚、家庭問題、離婚、家庭内暴力(DV)、雇用、労働問題、労働災害、交通事故、裁判、その他外国人に関する法律問題などを扱っています。個別のケースに応じて、品川や牛久の入国管理センターに面会に行ったり、外国人が入管や病院、学校、裁判所、役所に行く際の同伴をしたり、彼らの家を訪ねたり、外で一緒に食事をしたりもします。

日本で暮らす外国人として、私自身の経験から言えることは、日本語があまりよく分からない人は、生活にとても苦労するということです。言葉の壁があるため、法的な援助やアドバイス、相談が必要な時に、誰に話をすればいいか分からないのです。状況によっては私の手に負えないこともありますが、少しでも手助けすることができれば嬉しいです。

柳川 朋毅

2014年の夏からアルバイトとして働き始め、現在は専従スタッフとして働いています。センター内では、「社会司牧通信」の編集・発行やホームページ・Facebookページの運用といった、主に広報に関する業務を担当しています。

現在最も力を入れている社会活動は、死刑廃止運動です。日本カトリック正義と平和協議会「死刑廃止を求める部会」や「死刑を止めよう」宗教者ネットワークの一員としても、弁護士会や多くの市民団体、諸宗教団体と連帯しながら、日本から、そして地球上から死刑がなくなることを目指して活動しています。もちろん、単に死刑という刑罰がなくなるだけでなく、被害者も加害者も、ふさわしい支援によってどちらも幸せになれる社会、究極的には一人の被害者も加害者も生み出さない平和な社会の実現を目指しています。

かつてJOC(カトリック青年労働者連盟)で活動していたため、労働問題にも引き続き取り組んでいます。若者を取り巻く社会状況・労働環境は、貧困や心の悩みによる生きづらさの問題とも深く関わっています。また、移住労働者や外国人技能実習生たちが抱えている苦しみとも不可分です。

所属小教区では長い間、中高生会に関わっていました。また、前職として、短い間でしたが都内のミッションスクールで宗教教育に携わっていたこともあります。そうした経験から、平和・人権教育や青少年司牧についても関心があります。

その他の多くの活動に共通しているのは、差別と排除のない持続可能な共生社会の実現です。経済的・社会的地位、病気・障がいの有無、性自認と性的指向、人種・国籍や民族的ルーツ、言語・文化・宗教の違いにかかわらず、すべての人が差別なく共に幸せに生きられるかどうか。犯罪を含めた様々な過ちや失敗に対して、排除の論理ではなく、どれだけ寛容に包摂できる社会を共に築いていけるかが問われています。

ミッション・ステートメント

「信仰に基づく社会正義と和解の促進」

イエズス会社会司牧センターは、こうした理念の実現に向けて、

教会内外のさまざまな組織・グループ・

イエズス会をはじめとする修道会・市民運動などとかかわりつつ、

キリスト教信仰と社会を結ぶ分析と研究、

啓蒙(セミナー開催や出版)、実践の諸活動に取り組みます。

イエズス会社会司牧センターの37年間の歩み

安藤 勇 SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ(初代所長)

イエズス会員がかつて東京で行っていた上智セツルメントやクリスマス・ビレッジなどの福祉事業、社会司牧プログラムは、ある程度、すべてが上智大学と直接関係していた。ところが、時代の変化に伴い、イエズス会が望んでいるような社会との深いかかわりを、大学とのつながりだけで果たすことが困難になってきた。

第二バチカン公会議による教会の改革を受け入れ、イエズス会は1970年代から、修道会として選んだ優先的使命が「信仰への奉仕と正義の促進」であることを宣言してきた。その当時から、社会使徒職にかかわっていたイエズス会員は独立した「社会センター」の必要性をたびたび日本管区に訴えてきたが、「人も場所も見つからない」という返答が続いていた。

ところが、1980年に、まったく予期しない出来事が起こった。イエズス会と親しかったエリザベス・ペドロという女性が亡くなり、彼女の全財産が日本管区に寄贈された。こうして、彼女の住んでいた建物に新しいセンターが生まれ、3人の会員がそこへ派遣された。その内2人は上智大学での任務を続け、私(安藤)だけが大学を引退してセンターの専従職員になった。

日本社会の変化に向き合って

生まれたばかりの東京の社会司牧センターは、世界中に散らばる「イエズス会社会センター」(2005年現在324か所)を参考にして、国内・外の社会問題の状況把握に努め、社会分析をやりながら優先課題を選択し、教会やイエズス会の指針に合わせて発進した。

しかし、「新しいセンター」ができたといっても、私たち数人の会員は、すでに社会使徒職に関する重要で具体的な活動、および研究を行っていた。そこで、センターでも引き続き、それを受け入れるようになった。現に設立当初から、日本とアジアとの関係はセンターの一つの特徴だった。その時代には、現在と違ってイエズス会アシステンシー(Assistancy:地域総支部)の組織はまだなかったが、東アジア諸国とのつながりは日本でも重んじられていた。同時に、フィリピン、香港、日本と韓国では、社会使徒職に関心の高い数人のイエズス会員が、カトリックの社会教説を東アジアで広げ、実施するためにSELA(Socio-Economic Life in Asia Committee)というネットワークを東京会議で立ち上げた。今回記念する「社会司牧通信200号」を機に振り返った、センターの最初期に出版された「通信」の中から、日本とアジアの社会センターの歩みを詳しく見ることができる。

2006年7月8日、東京センターの設立25周年のお祝いをする際、当時センター長であった私はその25年間の歩みを発表した。以下、それを概略してみる。

「社会センター」の設立

- センターの特徴:社会問題の研究や出版活動

- 世論喚起や人間開発

- 貧しい人とともに行動する

ネットワーキング

- センターの母体であるイエズス会日本管区以外

ローマの社会使徒職本部

マニラの東アジア地域支部(JCAP)

タイのバンコクにあるJRS難民支局 - カトリック団体

日本カトリック正義と平和協議会 - 市民NGO団体

ジャパ・ベトナム、かんぼれん(カンボジアの友と連帯する会)、RASA(アジアの農村と連帯する会)、JCBL(地雷廃絶日本キャンペーン)、AIA(足立インターナショナルアカデミー)、むすびの会、ハビタット・フォー・ヒューマニティー・ジャパン、日本弁護士連合会、「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク、アムネスティ・インターナショナル日本、RASA(アジアの農村と連帯する会)、JCBL(地雷廃絶日本キャンペーン)、AIA(足立インターナショナルアカデミー)、むすびの会、ハビタット・フォー・ヒューマニティー・ジャパン、日本弁護士連合会、「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク、アムネスティ・インターナショナル日本

難民・流民

JRS(Jesuit Refugee Service:イエズス会難民サービス)との関係…当センターは日本におけるJRSの連絡事務所である。

市民団体の「流民の会」(日本と難民の受け入れ)

外国人労働者

日本社会の新しいチャレンジ、カトリック教会の重大な課題である。

「むすびの会」を通じて、東京の「足立区」という現場での協力:司牧、日本語教室、生活支援、警察・収容所への面会など

開発プロジェクト「東アジア」への協力

「貧困」との戦いへの支援・協力

日本の学生や教育者のエクスポージャー・プログラム(1970年代から)タイを中心に⇒RASA団体の設立、「センター」内にあるRASA窓口

ベトナムで自立プログラムを支援する市民団体ジャパ・ベトナムとの協力関係、かんぼれん(カンボジアの友と連帯する会)との協力関係

出版物

- 「社会司牧通信」

- 本とブックレット

- セミナー報告書

意識化啓蒙プログラム

カトリック社会教説セミナー、社会分析、ボランティア養成、第三世界の状況を知る体験プログラムなど

全国キャンペーン:地雷廃絶、ジュビリー2000(国際債務の帳消し)、死刑を止めよう

社会使徒職に関するペーター・ハンス・コルベンバッハ元総長のビジョン

2000年の大聖年にあたって、コルベンバッハ神父は全イエズス会員に手紙を送った(2000年1月19日)。その中に、現代社会におけるイエズス会の働きが要約されている。私はこの手紙を、日本におけるイエズス会の使徒職のためのガイドであり、私たち社会司牧センターにとってはその貢献度をはかる尺度であると考えている。

コルベンバッハ神父が指摘したもっとも重要な言葉をいくつか引用してみよう。第二バチカン公会議後の4つの総会議の発展をしっかりと統合しながら、イエズス会会憲の補足規定は次のことを確認している:「本会の現代的ミッションは、信仰への奉仕と神の愛と世を救う憐れみの受肉である、福音的正義の社会における促進である。・・・このミッションは、一体のものでありながら、多面的なものであり、多様なあり方で展開される。・・・社会使徒職は、あらゆる種類の私たちの使徒職と同様、ミッションに由来する。信仰の奉仕における本会の現代的ミッションを果たす際の私たちの使徒的活動計画において、社会使徒職は最も重要なものの一つであり、その目的は、共生する人間の社会構造を、正義と愛のより豊かな表現によって形造ることである。・・・社会使徒職は、社会研究や出版、アドボカシーや人間開発、貧しい人々と共に、また貧しい人々のための直接的活動など、様々な形態をとっている」(会憲補足規定245番、298-300番参照)。

「私たちのミッションの社会的次元というこの意識は、社会使徒職の主要な活動の中で、必ずしも常に具体的に表現されているわけではない。それどころかむしろ、難しい問題が明らかである。社会使徒職に携わるイエズス会員の数は少なくなっており、そのための養成も減ってきている」。

「経験は、イグナチオの霊性とイエズス会の伝統という礎の上に、私たちの社会奉仕がきちんと根ざしていると教えてくれる。・・・苦しむ人々のためにイエスの愛を分かち合わないのならば、イエスの友と呼ばれることはできないということを私たちは知っている」。

コルベンバッハ神父は再度、社会使徒職の膨大な豊かさを構成する無数のアプローチや様々な方法、組織的方法について言及しつつ、そのためには十分な調整が必要であると述べている。「同時に、管区内で、また管区を越えて、社会使徒職における有益で最新の情報交換を活発に行う必要がある。・・・イエズス会の社会使徒職は、草の根から国際機関のあらゆるレベルで、その存在とすべてのアプローチ――奉仕の直接的な形、団体や運動との協働、研究、考察、出版――が注目されている」。

最後に、イエズス会員と協働者のふさわしい協力なくして社会使徒職の発展はない。管区内で、あるいは管区間でよく準備されたプログラムが練られる必要がある。同時に、「若い会員は養成中に、貧しい人々と、時たまではなく、より継続的な仕方で触れ合うべきである」(34総会教令67番)。そして、イエズス会員ではない協働者に対しては、学び、考察、祈り、必要とされる継続的な養成の機会を提供しなければならない。

「信仰生活の根源は、万民のための正義の促進という表現をとり、これにイエズス会は全面的にかかわっている」(34総会教令33番参照)。そしてそれは、私たちにとって大いなる恵みである。

「社会司牧通信」 略史―創刊200号を迎えて―

「社会司牧通信」 編集部

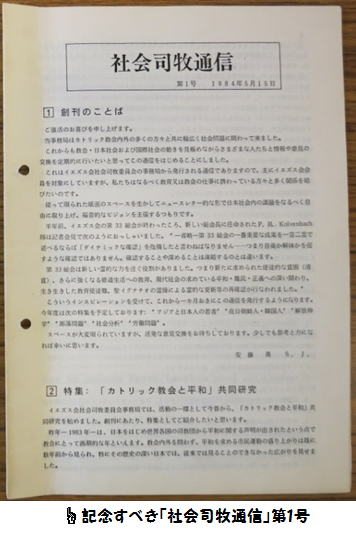

1984年5月15日に創刊された「社会司牧通信」は、34年間にわたり発行を続け、今号でとうとう第200号を迎えました。長い間ご支援・ご購読いただいた皆さまに、スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

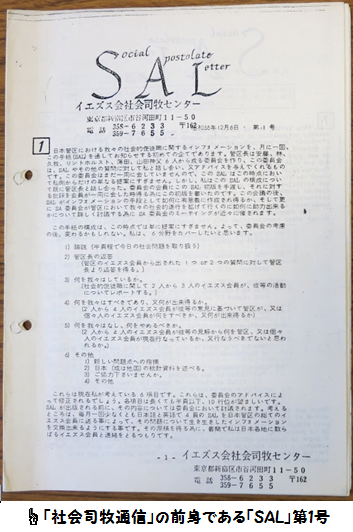

実は「社会司牧通信」には、その前身となる「Social Apostolate Letter (SAL)」というものが存在します。「SAL」は、B・ヴェクハウス神父のイニシアティブで1980年12月6日に発行が始まりました。イエズス会社会司牧センターが新宿区の河田町(かつての住所)に設立されたのが1981年4月のことですから、それよりも4か月も前のことです。Letterという名前の通り、これはいわばイエズス会員に宛てた手紙のような形で、日本管区の全会員と社会使徒職委員会との間の情報交換をめざし、月1回のペースで発行されていました。

その後「SAL」は、1983年3月31日、第29号をもって終刊しました。その1年後の1984年5月、「社会司牧通信」という形に姿を変え、社会司牧センターの新しいニュースレターが創刊されました。その間、ヴェクハウス神父がドイツに帰国したため、「社会司牧通信」の編集・発行は、社会司牧センター所長の安藤勇神父と1984年4月から職員として働き始めた柴田幸範さんを中心に行われました。

「SAL」がどちらかと言えばカトリック教会の社会教説や国内外の社会問題の神学的考察に重きを置いていたのに対し、「社会司牧通信」は、特に1990年代以降、カトリック内外の社会運動の現場からの情報をその中心に据えてきました。様々な現場からの「便り」はとても読み応えがあり、人気の連載記事でした。

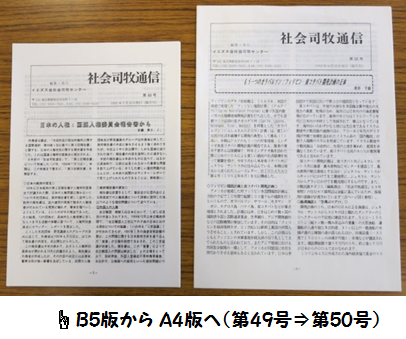

「SAL」同様、「社会司牧通信」も創刊当時はB5版でした。その後、第50号(1992年9月)を機に、A4版へとサイズを変更しました。

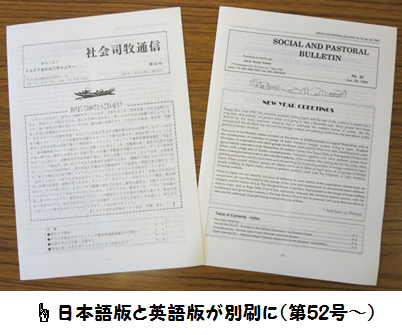

「社会司牧通信」の大きな特徴の一つは、創刊当初から、さらには前身の「SAL」の時代から、日本語と英語の両方で記されているということです。日本管区のイエズス会員がそれだけ多様な国籍を有している(現在も20か国以上)からというだけでなく、日本の社会や教会の現状を、広く海外にも知らせるという役割も果たしているからです。

「SAL」は、日本語版と英語版に分かれているのではなく、一冊の中で、奇数ページには日本語が、偶数ページにはその英語訳が載っているという形でした。創刊当時の「社会司牧通信」も、冊子の前半分は日本語版、後半分は英語版という形でした。現在のように日本語版と英語版を別々に発行するようになったのは、第52号(1993年1月)からです。

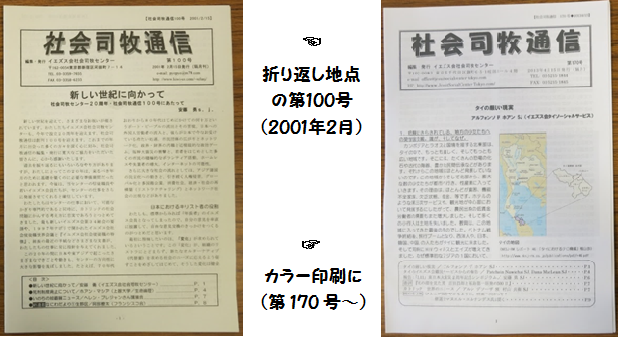

社会司牧センターの公式ホームページが開設されてからは、「社会司牧通信」の記事の一部をHP上でも公開するようになりました。現在、第82号(1998年2月)以降のバックナンバーを掲載しています。それ以前の号に関しても、何らかの形で公開することができないか準備中です。

また、創刊当時は当然ながら白黒印刷でしたが、カラー印刷機の導入に伴い、第170号(2013年4月)からはカラー印刷になりました。

発行部数の変遷に関する正確なデータは残っていませんが、現在では、日本語版は約400部、英語版は約250部発行しています。近年、印刷コストや発送コストの値上がりなどもありましたが、年間購読料(年6回)は送料込1,200円のままの据え置きでなんとか発行を続けています。創刊当時から変わらず、未だに地味な手作りのニュースレターですが、これからも、読み応えのある内容、見やすい誌面づくりに努力していきます。そのためにも、ご意見・ご感想をぜひお寄せください。今後とも、ご購読をよろしくお願いいたします。