【新スタッフ紹介】ヨセフ・ニャー神父

グエン タン ニャー SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ

皆さん、初めまして、イエズス会司祭ヨセフ・グエン・タン・ニャーです。

2009年にイエズス会ベトナム管区から日本へ派遣されました。名前は長くて、発音しにくいため、いつも周りの人々に「ニャーちゃん」、「ネコちゃん」だと呼ばれています。

来日してから2年間、日本語を勉強させて頂きました。日本語は難しくて、丸2年勉強してもまだまだ足りていなかったので、栄光学園のそばにあったイエズス会修道院に移動し、日本の歴史や日本の文化などを半年くらい学びました。その後、東京のイエズス会社会司牧センターで、中間期生としてお手伝いさせて頂きました。ちなみに、中間期とは、哲学期を終わった段階で会の使徒職についての体験を得るために実修することです。中間期を終えてから、神学の勉強に進みます。

2014年から上智大学の神学部に入学して、神学を勉強しました。2017年9月23日、司祭叙階を受けました。2018年に神学部を卒業した後、神学研究科に入り、つい最近まで学生として、平日ほぼ毎日大学に通っていました。週末に司祭として、ミサやゆるしの秘跡などの奉仕をしました。

2020年4月から、毎週月曜日から木曜日まで社会司牧センターでの仕事をお手伝いさせて頂き、土日は聖イグナチオ教会で司祭として働くことになりました。センターでの仕事は様々ありますが、私は主に移民に関係する仕事をやらせて頂きます。今までの勉強はこれからやろうとする仕事とあまり関連性を持っていないと感じていますが、精一杯頑張りたいと思っています。日本にはここ数年、外国人の人数が急速に増えてきました。これからも増えていくと考えています。異国での生活や仕事や勉強などははるかに難しいのです。彼らのために少しでも力になれれば、幸いだと思います。

皆さん、これからもどうぞ宜しくお願い致します。

新型コロナウイルスと移住者

鈴木 雅子

弁護士

新型コロナウイルスの感染拡大、緊急事態宣言、自粛要請、、、これらに伴う社会生活上の変化は、日本で生活する、文字通りすべての人に影響を及ぼしています。中でも、脆弱な立場に置かれやすい移住者が受ける影響は、通常以上に大きいと言われます。ここでは、特に、(1)収容、(2)特別定額給付金、(3)非正規労働者の観点から考えてみます。

入管収容 ~これを機に変われるか?

日本の政府は、長い間、非正規滞在の外国人など、退去強制事由がある人や退去強制令書が出された人に対し、「原則収容主義」(「全件収容主義」とも言われます)、つまり、そうした外国人は収容が原則であり、政府が収容を解いてもよいと思ったときだけ収容を解かれたり、収容されないことがあるという考え方をとってきました。

そして、今年開催されるはずだった東京オリンピックを口実に、政府は、ここ数年、収容政策をこれまで以上に厳しくしてきました。収容対象者のうち、相当数の人を「仮放免を許可することが適当とは認められない人」とし、そうした人は、「収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める」とされました。現実に、仮放免許可はほとんど出なくなり、何度も何度も仮放免申請を繰り返すことが通常になりました。申請から許可までの期間も以前よりもさらに長くなり、半年近く結果すら出ないようなこともありました。

そうした非人道的な状況に耐えかね、多くの被収容者がハンガーストライキを行い、その中で昨年6月には餓死者までが出てしまいました。さすがに死者を出したのはまずいと思った政府は、ハンガーストライキを行って体重が著しく減少した人に対し仮放免を認めるようになりましたが、その期間はわずか2週間(場合によってはそれより短い期間)でした。ようやく仮放免を受けた人たちは2週間後には再び収容され、ハンガーストライキがなされ、体重が再度激減し、また2週間だけ仮放免され、、、という悪夢のような循環の中で、多くの人が精神的にも深刻な問題を抱えるようになっていきました。

こうした状況の中で、この新型コロナウイルスの問題が生じました。入管収容施設は、避けるべきと言われる「三密」そのものです。さすがの入管も、「原則収容主義」「全件収容主義」を維持することは難しくなり、4月からは、東日本入国管理センターなどを中心に、仮放免を出す流れが出てきました。5月1日には、「入管施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」が出され、その中で、「仮放免を積極的に活用する」との方針が出されました。

国際的には、入管収容は最後の手段であるべきであり、国は収容に代わる措置を進めるべきである、ということが言われるようになっています。昨年国連で採択された「移住のためのグローバルコンパクト」においても、このことが指摘され、日本政府もこれに賛成しました。それにもかかわらず、政府は国内では知らん顔をして「原則収容主義」にしたがった実務を続けてきましたが、新型コロナウイルスを前に、国が方針転換を余儀なくされています。

4月29日に国連移住ネットワークの収容代替措置ワーキンググループが発表した「COVID-19と入管収容:政府とステークホルダーは何ができるか?」においては、これを機に入管収容を終わらせ、収容代替措置を進めるべきであること、その具体的な実践が述べられています。

緊急事態宣言は解かれても、感染防止のためにできる限りの努力を払う状態はまだ長く続くと言われています。国は、「原則収容主義」にあぐらをかき、これまで国の責任で収容に代わる措置を進めることをしないできましたが、今こそ、政府の責任で収容に代わる措置を進めることが求められています。

定額給付金の支給対象から外される移住者たち

4月20日、政府は、「感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため」、特別定額給付金として、一人10万円の支給を決定しました。

その支援対象は、本年4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者は、その者の属する世帯の世帯主になります。日本国籍を持たない人の場合、住民基本台帳に記録されるのは、外交・公用以外の3月を超える在留期間を有する「中長期在留者」、特別永住者、日本で庇護を求める者のうち、ほとんど認められることのない一時庇護許可又は仮滞在許可を得ている者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者に限られます。したがって、3月以下の在留資格で在留する非日本国籍者(短期滞在や難民申請中であることに基づく特定活動の在留資格を有している人のうち、その在留期間が3月以下である人、仮放免許可者などの非正規滞在者など)はこの対象に含まれません。

しかしながら、支給対象から外された人は脆弱な地位に置かれている場合も多く、そうした人たちを支えようとする取り組みも広がっています。例えば、NPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)」では、「新型コロナ 移民・難民緊急支援基金」を立ち上げ、移住連の会員(団体・個人)からの申請に基づき、支援対象当事者1人につき3万円の現金給付を行っています。

なお、同給付金の決定に至るまで、政府は「国民」への給付と繰り返し、メディアもそのまま「国民」への給付として報じました。日本社会において、非日本国籍者がいかに周縁化されているかを改めて感じさせるものでした。

非正規雇用と支援策

日本にいる移住者の少なくない人々が、派遣労働者など、いわゆる非正規労働者の立場にあります。2008年におきたいわゆるリーマンショックの際にも、派遣労働者の立場で働いていた移住者たちが真っ先に雇用の調整弁として使われて職を失い、大きな問題となりました。今回も、多くの移住者たちが、失職や大幅な収入減に苦しんでいるものと考えられます。

政府は、非正規雇用者など、新型コロナウイルス感染拡大防止のために経済的打撃を受けた人に対し、多くの支援策を導入しています。もっとも、その内容は、日本語話者でも理解するのは容易ではなく、日本語話者ではない場合はその理解はなおさら困難です。そのため、有志の弁護士が、多言語で新型コロナ対策支援カードを作成するなどしています(下図)。各国語版はこちらのウェブサイトからダウンロードできます。《https://www.covid-multilingual.com》

新型コロナウイルスは私たちに様々な課題を突き付けています。感染拡大防止に努める一方、日本社会を構成する一員であり、その影響をより受けやすい移住者の方たちに対しても、協力し合いながら、引き続き、ともにこの難局を乗り切りたいと思います。

東アジアの和解におけるキリスト者の役割

歴史の記憶と忘却、そして和解への道―

金 性済(キム・ソンジェ)

日本キリスト教協議会(NCC) 総幹事

私たちが暮らす東北アジアにおいて、平和の問題を考えるときに、「和解」というテーマを真剣に考えなければ、平和とは相手に、とりわけ、過去の歴史において被害を受けた国の人々には信頼をもって受け入れられないものとなってしまいます。戦争が終わって75年が過ぎた今も、この平和の前提としての和解がなぜこんなにも困難を極めているかについて、深く考えてみる必要があります。私はその問題を日本の人々に考えてもらうために、ある体験談をお話しするのです。

もう35年ほども前のことですが、私の娘が冬の公園のベンチである老いた白髪の女性が倒れているのを見つけました。私は夫婦で、彼女を介抱して、家にお連れし、医者を呼び、事なきを得ました。後日彼女は、毎週小さな包みにお菓子を包んで、私たちの住まいを訪ねるようになりました。そんなことなさらなくても、と言っても、「命の恩人ですから」と、訪問を繰り返されたのです。

ある日、彼女にうちでお茶を飲んでいただくために上がってもらいました。私たち夫婦が韓国人であることを知っている彼女は、その時、自分は若いとき、朝鮮で女学校の教師をしていたこと、そして朝鮮の女学生たちがみんないい子たちであったと思い出を語られたので、私たち夫婦は、きっと朝鮮の女学生たちに慕われるほどの人格者であったのだろうと、静かにその話を聞いていました。彼女が翌週また来られた時、私は書棚から、毎日新聞社編集の『一億人の昭和史』の朝鮮植民地時代の写真集を取り出し、彼女に見せたのです。何の悪気もなく、むしろ彼女の記憶に残る風景の写真が出て来て懐かしんでご覧になるかと思ったのです。ところが、彼女は、その写真集を開いたとたん、硬直してしまい、何も語らなくなり、去って行かれ、そして二度とうちに来なくなったのです。

私は彼女がどうしてそのようなショックを受けたのか、はじめ分かりませんでしたが、今、私はこう理解しています。彼女は、私たち夫婦に自分にとって朝鮮の、美しく記憶にとどめておける記憶だけを語りたかったのです。ところが、私がその写真集を見せた瞬間、彼女は自分が忘却の中に伏せておきたかった歴史事実を突きつけられるような衝撃を覚えられたのではと思うのです。

彼女が体験した、朝鮮の女学生との美しい出会いと交わりの思い出は嘘ではないでしょうが、そんなきれいごとではない、朝鮮民衆が経験した凄惨を極めた迫害の苦しみについては、彼女は直視したくなく、それゆえ日本に戻ってきてもだれにも証言する気はなく、むしろ忘却に葬ろうとしていたのでしょう。つまり、彼女は、植民地統治下の朝鮮では、人々が天皇を神としてあがめる神社参拝を強要され、1919年3月の独立運動で多くの民衆が弾圧を受け殺害され、名前を皆日本式に変えさせられ、そしてまるで信仰告白のように「皇国臣民の誓詞」を暗唱させられ、朝鮮語の使用が禁止されていた事実を知っていたのであり、それを心の底から正しいことと信じていたわけではなかったのです。彼女は、薄々、朝鮮の民衆が大変な目にあってるなあ、と感じ、しかし、それは朝鮮人が「皇国臣民」となるために受け入れるほか仕方のないこととして受け止めていたのではないでしょうか。

このエピソードは、私の全く個人的な体験ですが、実は押しなべて、戦後の日本では植民地朝鮮の実情を知っていた人々も、その歴史の記憶について彼女のようにしか向き合えなかったのであり、それは日本の戦後歴史教育にも深く通底する問題であったと言えます。

日本人が自分自身で作り上げた大日本帝国の世界像というものに閉じこもり、その世界で現実に支配される側の人々が何を経験し、それが何を意味していたかについて、虐げられた「他者」の立場に立って問い直してみることについては、思考停止してしまうのです。この歴史隠蔽と逃避の問題と向き合うことなく、日本の人々は植民地支配を受けた人々と和解の問題に取り組めるでしょうか。さらにこの和解の問題を抜かして、平和を分かち合うという次元にたどり着けるでしょうか。

加害の歴史に向き合えない

そのような歴史を、戦後歴史教育の中できちんと教えられてこなかったと言えば、それまでですが、ただその歴史の事実を知らなかったという問題にとどまらない、もっと根深い問題、つまりその人をして歴史的事実に向き合わせない内的要因の問題が横たわっているのです。その点こそが、この日本において乗り越えられずに温存される問題であると考えるのです。

第一の問題は、この日本では、歴史や現実に向き合うべき「個」が、「公共」とは異なる「公」という力/世界に没我的に取り込まれてしまうということです。公について、佐伯啓思という社会思想史研究家が『忠臣蔵』を例にとり、興味深い説明をしています(『さらば、民主主義』)。日本人が大好きなその話を、「公共」と「個」を生きて来た欧米人は奇異に感じると。なぜなら、欧米人の場合、自分の主君がいじめを受け、抜刀してはならないところで、つい刀を抜いてしまったために、切腹まで命じられたなら、主君の家臣たちは、いじめたものもゆるせないが、それ以上に根本的には主君に切腹を命じる幕府の「公儀」が間違っていると考え、そこに向かって抗議に行くというのです。それは、『忠臣蔵』を楽しむ日本人には考えもつかない発想です。つまり、どんなに不満があっても「公」には反旗を翻してはならないという社会的同調圧力が働き、これに抗えば、社会的同調圧力の働く「世間」において自分は生きていけなくなるという恐れです。公に取り込まれてしまう個という価値観の支配する政治文化の中で、明治以前の身分制社会においても、明治期以降敗戦に至るまで日本人は生きながら、西欧的な市民革命の歴史を経験することなく、敗戦以降も今日まで来たと言えます。

とりわけ、明治期以降は、その「公」の頂点に神格化された天皇が君臨し、公の権威と天皇の威光とが同一化され、今日に至るまでも、天皇の権威を批判することについて、この日本ではゆるぎないタブーが存在しています。日本が大日本帝国時代に天皇制国家神道体制として戦争と植民地支配という大きな過ちを犯したことを、戦後歴史教育においても決して取り上げられることはありませんでしたし、天皇制と大本営に騙されてこんな無残な戦争をしてしまったと怒る日本人が天皇制国家の歴史的罪責を自ら追及し裁こうとする機運は、不思議にも敗戦後から今日まで、ほんの一握りの人々やグループ以外に全く起こらなかったのです。言い換えるならば、300万人以上の日本人のいのちが天皇の名によって犠牲にされてもなお、突破し克服することのできない「鵺(ぬえ)のような全体主義」的政治文化の岩盤は砕かれず、今も揺るがずにあること。そのことと日本が東北アジアにおいてかくも和解と平和の関係構築への道が困難を極めることと無関係ではないということです。

歴史の加害責任思想不在の「平和憲法」

敗戦の翌年、1946年2月、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)のマッカーサーから、永久戦争・交戦権放棄を謳う日本国憲法草案が幣原内閣に手渡されます。そのことをもって憲法9条はGHQから押し付けられたもの、という右派・保守的改憲論者の意見が今日まであります。しかし、実は9条には、日本人側の主体的な意思が反映されていたことを、GHQ憲法草案伝達に先立つ1月24日のマッカーサー/幣原会談から説明する解釈があります。私は後者の解釈を支持するものですが、そのことを踏まえながらも、さらに批判的な問いかけをせずにおれないのです。

幣原喜重郎の考えには、日本国民にあのような無謀な戦争によって犠牲を強いることを将来二度としてはならない、という決意があったことを明らかにする研究があります(笠原十九司「憲法九条は誰が発案したのか――幣原喜重郎と『平野文書』」、『世界』6月号、2018年、41-57頁)。その分析を全面的に受け入れるときでさえ、しかしながら、私はその幣原の9条の永久戦争・交戦権放棄を裏付ける平和思想には、日本人自身の被害者意識はあっても、朝鮮・中国をはじめ先の戦争と植民地支配が東北アジアの人々にどれほどの犠牲を加害的に強いたかについての歴史の加害責任の視点は全く見られないということです。これは押しなべて、当時の9条を支持したリベラル、また左派であれ知識人や人々の意識に通底していた問題であると、私は考えます。つまり、戦争被害者としての反戦平和思想が日本国憲法の前文や9条に反映していて、そして今日まで受け継がれてきたとしても、侵略戦争と植民地支配の加害責任の思想と謝罪の思想が憲法制定過程において前文や9条に反映されていたとは言えず、従ってそのような政治/外交は戦後今日に至るまで実現してこなかったということです。

米国に対する敗戦意識は明確にされても、アジアに戦争で負けたわけではない、とか、植民地支配すべてが間違っていたわけではない、という多数を占める根深い意見の中に、天皇制国家神道に基づく大日本帝国時代の「帝国主義」意識の抱え持つ民族差別意識が問い直されず、克服されずにあることを、私は指摘せずにおれないのです。その問題をめぐって今日に至るまで、克服しようとする歴史教育や議論は上からの教育行政としても、この日本社会において下からの強力な市民運動としても展開されることはなかったのです。この限界性という矛盾が、今日の、とりわけ日韓関係の膠着状態の根底に横たわっていると言えるのです。

東北アジアの和解と平和を証しするアイデンティティの目覚め

この問題性から、どのように脱却する道が考えられるでしょうか。

第一に、100年前の「大正デモクラシー」の時代の二人の人物に私は注目します。ひとりは、吉野作造です。彼は1914年に東京帝大YMCA会長に就任した時、朝鮮人留学生と出会い、学生の強力な要望に応じ、16年に朝鮮を訪問し、朝鮮の多くの知識人たちと出会い、植民地朝鮮の事情を自分の目で見聞するのです。それによって当時の朝鮮に対する植民地統治がどれほど誤ったものであるかに気づき、帰国後、植民地統治否定には至らない限界はあったものの、吉野は論壇で植民地統治批判を繰り広げていくようになりました。

吉野とは全く社会的立場の異なるアナーキスト金子文子は、幼い頃移り住んだ朝鮮で、貧困生活の中で12歳の時に3.1独立運動を目撃しました。それに触発された彼女は成長して日本に戻って後、天皇制と植民地支配とたたかう生涯を送りました(死刑判決後、天皇の恩赦を拒否して縊死、23歳)。

この対照的な二人の生き方から、私は一つの共通点を見出します。それは、日本という政治文化の文脈から離れて、苦難の中にある人々とじかに出会い、その叫びに耳を澄ませ、自分を問い直す経験をすることです。このことを、私たちは若い世代の人々と共に今こそ、積極的に推し進めることを提案したいのです。

第二に、注目すべき言葉を引用します:

「その犯罪を心に刻み付け、加害者の名を明かし、犠牲者に尊厳ある記念をささげる――それは終わりなき責任です。その責任に妥協はありません。その責任は私たちの国から切り離しえないのです。この責任を認識することは、私たちの国民的アイデンティティ、啓蒙的で自由な社会、民主主義、法治国家としての自己理解の不可欠な部分です。」

これは、ドイツのメルケル首相が昨年12月6日にアウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所跡を訪問した際に行った演説の一部です。ここには、歴史の加害責任を永久に心に刻むことが公然と表明されています。これは、国家の加害責任を永久に自覚することなど「国家/国民の恥の歴史」として日本人が生きる希望も誇りも持てなくさせてしまう、という思想に立つ現在の安倍政権や歴史修正主義には到底理解も受け入れることもできないものでしょう。

このような歴史の加害責任の思想は、「鵺のような全体主義」としての天皇制政治文化においては全く受け入れられないものかもしれません。そこには、人間のいのち、尊厳、良心そして真実という問題についての理解が全く違っているからです。しかし、今私たちは、この思想の目覚めがない限り、東北アジアにおける和解と平和の入り口は見出しがたいことに気づかなければならないのです。

自分を世界の一部だと感じること ~教皇フランシスコの社会司牧と若者の信徒使徒職~

~教皇フランシスコの社会司牧と若者の信徒使徒職~

山田 真人(まこと)

NPO法人せいぼ理事長

2018年10月、バチカンでは世界代表司教会議(シノドス)が開かれ、「若者、信仰、そして召命の識別」というテーマに基づいて議論がされました。その後、すぐに教皇フランシスコは、シノドスの熱を活性化させるため、「信徒、家庭、いのちの部署」の主催で、“International Youth Forum”を2019年6月に開催し、100ヵ国以上から青年代表を招き、最後には1人ひとりとお話をされるなど、若者との積極的な関わりを持たれました。

さらに教皇フランシスコはその後、2019年11月、同年の“International Youth Forum”に出席した若者から20名を直接選出され、“Youth Advisory Body”(若者諮問議会)を設置しました。

以上のような動きは、今までの社会司牧と大きく分けて2つの点が画期的だと考えています。1つは、シノドスで掲げられたテーマを具体的な3段階で、継続的に実践に移そうとしている点です。もう1つは、そのテーマで若者との関わりが取り上げ続けられている点です。この2点は、今後の社会司牧にとって、そして若者の召命、信徒使徒職の働きに対して、大きな影響力を持っていると感じます。

私は、この教皇フランシスコの一連の働きに参与し、“Youth Advisory Body”のメンバーに選出して頂きました。その立場から、以上で述べた教皇の継続的な司牧力、若者というテーマの重要性の2点を中心に、どのように現在の司牧の変化を受けて生活をしていくべきかをお話しできればと思います。また、最後に私自身の仕事を具体例に挙げながら、結論とさせて頂ければ幸いです。

教皇の継続的な司牧力

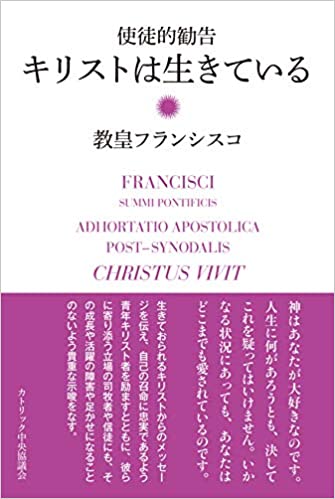

まず1点目の、教皇フランシスコの継続的な司牧力についてお話しします。以上でお話ししたシノドスの歩みの過程の中で、教皇フランシスコは2019年4月、使徒的勧告として、“Christus Vivit”(邦題:『キリストは生きている』)を発表しています。この中で、若者と召命、司牧について考察を加えています。それは、全てのキリスト教徒の若者に対して発信されており、自分の信仰の芽生えと、それに対する確信を持つように促し、同時に個々が持つ召命の中で、その信仰を成長させることができるように勇気づけることが特に意図されています。全体の構成としては、聖書や聖人の中に見られる若い人々の信仰の姿が描かれた後、イエス自身も神の言葉に臨機応変に応える若い姿勢を常に持っていたことが書かれています。そして後半では、情報社会や難民の問題にも触れ、社会問題と行動的に関わり、若者が自らの召命を深め、年上の方々と協力し、教会を作っていく主人公であると、強く語っている構成となっています。

以上のような教皇フランシスコの論理を見ると、若者は聖書の聖人、イエスを模範として、社会を取り巻く課題に対して柔軟に応えることができる者として捉えていることが分かります。こうした若者の姿を教皇フランシスコは、「落ち着きのなさ」と訳すことも可能な“restlessness”という言葉を使って表現している箇所もあります。これは決して消極的な意味ではなく、グローバル化の中で移り変わる世の中を臨機応変に渡っていく、社会変革を見出すような若者の姿を表していると思います。こうした“Christus Vivit”の言葉から、耐えることが困難とも言えるほどに多くの価値観がある現代の中でも、イエスを中心とする聖書の人物を模範として、継続的に取り組んでいくことを強調しているように思います。

「若者」というテーマの重要性

次に、2点目の「若者」というテーマの持つ重要性についてお話しします。既にお話しした、シノドスの歩みの一つとして開催された“International Youth Forum”では、100ヵ国以上の国々から若者が集まり、“Christus Vivit”の内容を中心に議論も行われました。その中では、多くの種類の社会的文脈について共有され、多種な司牧方法について語られることで、柔軟で参考になる意見を得ることができました。こうした若者の発想力などが、連帯を生み出し、社会を変えていくことに繋がるからこそ、教皇フランシスコはこうした集会を試みたのであろうと感じました。以下でいくつか具体的な社会課題、議論の事例を載せさせて頂きます。

あるパレスチナ出身の女性は、自国の98%がイスラム教徒でキリスト教徒は少なく、さらに宗教的混在が原因で、若者は自分がキリスト教徒であることを強く主張はできず、その意見、具体的な活動を見つけにくいとのことでした。そのため、現地ではオンラインでのアンケートが取られ、なるべく多くの若者の声を、シノドスの前の準備として取り入れる努力を行ったとのことです。

また、ボツワナ出身の女性は、1つの国内で移民の問題が多くあり、教区の1つを取り上げても、その教区の特徴的な問題を絞ることは難しく、常に変動するとのことです。人の移動は新たな課題の取り組みを常に見出し、教区に特徴を与え続けます。この女性によれば、ボツワナでは医療の問題など、社会課題に挑戦する際、教会共同体の力を借りることが多いそうです。こうした文脈の中では、体力と柔軟性のある若い人々の各教区での働きが重要となるとのことでした。

一方で日本は、2011年の東日本大震災以降、多くの人々が移動をしています。さらに日本は、外国人労働者、ビザの緩和で、ボツワナのように移民をする方々も受け入れていく時代に入り、観光の活性化も加わる中、多くの面で国際化、オンラインなどでの早い情報発信、社会問題への介入がより迫られています。こうした状況に、教会で最も柔軟に反応する人々の1つが、若者であるかもしれません。

以上のように、教会で司牧が国際的な社会問題に関連していくことも、若者にとって意識すべきことであり、教皇フランシスコが、シノドスの歩みを若者と共に歩むことを選んだ理由は、こうした司牧情勢が大きく目の前に存在していることだとも考えらえると思います。

若者の信徒使徒職:自分が世界の一部だと感じること

ここまで、冒頭でお話しした教皇フランシスコのシノドスの歩みにおいて、画期的と考えている点について、2点に絞ってお話をさせて頂きました。最後に、私の通常の仕事を通して、具体例をご提示できればと思います。仕事をする中で感じ、常に頭に浮かぶのは、“Christus Vivit”(34)にある以下の言葉です。

“Youth is more than simply a period of time; it is state of mind.”

若さはある時期を単に表す言葉ではありません。それは心の状態なのです。

仕事をしていることで、市場の変化も激しく、その時に一番良いものは何か、最も良い時間の使い方は何かを、繰り返し問い続けます。しかし、この問いに押しつぶされずに継続ができる理由は、仕事をする中で、自分が世界の一部だと、実感を得ることができているからです。最後にこの意味について、お話ししたいと思います。

私は現在、東アフリカのマラウイの給食支援するNPO法人せいぼの理事長を務めています。その活動を支えているのは、私が同じく通常働いている英国法人通信会社のMobellで、売り上げの大部分をチャリティに還元するという方針を持っています。

通信事業のお客様の大部分は訪日外国人で、様々な問い合わせを受ける機会があります。しかし、それに耳を傾けて活動してみることで、自然と気持ちがよくなることがあります。それはおそらく、自分が世界の一部だと感じているからです。

売り上げは東アフリカへの支援に繋がり、国内で多くの国籍の人々の生活に関わることは、自分のグローバルな視野を広げます。私たちは現在、この「グローバル」という言葉を教育現場などで使用し、活用する機会が増えています。この言葉、もしくはその類義語を使うことで、何かわくわくした気持ち、隠れた可能性を見つけたような気持ちになる理由は、おそらく自分が世界の一部だと感じているからだと、私は考えています。その時、私たちは自然に、他者のために何かしたいという気持ちになっているはずです。

この気持ちこそ、教皇フランシスコが言う、「若さ」という「心の状態」だと考えており、現在の若者を中心にした社会司牧で必要と訴えられていることだと思います。

人間は国籍を問わず、全ての人が神にかたどられて創られました。それは、神に向かう信仰によって、その姿に立ち帰ることができることを、同時に意味すると思います。「召命」という英語の“vocation”は、「職業」と訳すこともできます。社会に貢献できる仕事、生き方を実践することが、教会と協働し、神への信仰に立ち帰るための手段として、若者が活用していくことで、未来を切り開いていくと感じています。

St. Misha International Schoolの設立と活動について

津村 公博、田島 喜代美、大元 麻美

St. Misha International Schoolアドバイザー

1.設立の経緯

グローバル化に伴う国際移動により、地域には多くの定住外国人が居住しています。日本政府は、外国人労働力の確保を目的に入管法を改正・施行し(1990年)、日系外国人を中心に受け入れてきましたが、雇用や教育・福祉体制を整えないまま、対応は外国人労働者が集住する自治体に「丸投げ」した状態です。外国人労働者には、義務教育年齢期の子どもを帯同する者も多く、子どもたちは各地域の公立小学校・中学校に在籍するようになりました。しかし、同化教育を強いる日本の学校に適応できず、学力不振に起因する不登校・不就学に陥っている子どもが多いのが現状です。彼らは来日前には複数言語環境で生活しており、さらに来日後に日本語習得すれば、3~4言語の複数の言語を操ることになり、彼らの文化・言語資源を活用すれば、「グローバルな人材」として日本の地域社会を牽引する潜在的な可能性を十分に保有していると言えます。

2015年に静岡県浜松市内の大学に在籍する大学生は、浜松の地域課題である「海外につながる子ども」の教育問題に取り組むことを目的に「浜松インターナショナル・スクール」を設立しました。2016年には、同じ理念や使命[1]を受け継ぎ、神奈川県横浜市内等の大学生が「横浜みなみインターナショナル・スクール」を設立しました。これら2つの学校は、2019年に特に海外での教育活動を共同で実施することを目的にした団体St. Misha International Schoolを共同で立ち上げました。

2.St. Misha International Schoolの活動

Davao City Special School(DCSS)での文化交流及び教育実習

「フィリピンにつながる子ども」たちの文化的背景を知るために、大学の長期休暇を活用しフィリピン共和国ダバオ市にある公立小学校、Davao City Special School(DCSS)でインクルーシブ教育を学びながら、文化交流及び教育実習を実施しています[2]。大学生自身が、フィリピンの魅力を体感し、フィリピン文化に興味と敬意を持つことにより、「フィリピンにつながる子ども」たちも自身の文化的アイデンティティを肯定的に捉えて誇りを持つようになり、相乗効果をもたらしています。

海外ICT協働学習

「送り出し地域」であるダバオ市の公立学校に在籍する子どもと、「受け入れ地域」の浜松市・横浜市の子どもとの協働学習活動を実施しています。オンラインによるライブ中継で互いの授業風景を見ながら、プログラミングを使ってアート作品を作り上げています。浜松市・横浜市に在住する「ダバオ市等につながる子ども」たちは、ダバオの公立学校の子どもたちが英語やタガログ語を交えてのびのびと学習活動に参加している様子に触れることで、最初は、英語やタガログ語を話すことを躊躇していたものの、次第に積極的に話すようになりました。文化的アイデンティティを強化されると、学習活動全般への意欲や自信の向上につながります。

ICT協働学習のチームの編成へ

上記のことを可能にしているのは、ICT海外協働チームです。これは、協働学習のカリキュラムをダバオ市と浜松市・横浜市の教育機関が共同で研究・開発するチームです。「送り出し地域」と「受け入れ地域」の双方向・多方向性を担保する協働学習クラウドプラットフォームを活用するチームを編成しました(下の表参照)。

フェアートレード

ダバオ市の山間部マリログ地区にあるバヤニハン小学校に在籍する子どもたちは、IP(Indigenous People:先住民)であるマティグサログ族に属しています。マティグサログ族は山間部で、部族に伝わる編み方で、ジャングルに自生する竹を加工したかごやバッグを制作し、販売しています。男性が森から材料を運び、女性・子どもがかごやバックを作り、子どもたちが販売しています。製品は1日1個しか制作できない重労働です。農業や、かご・バッグの制作・販売で生活しているため、小学校に通学することができない子どもも多く、児童労働の問題を抱えています。

昨年8~9月にSt. Misha International Schoolに所属する学生が、バヤニハン小学校を訪れ、子どもたちや保護者から直接、子どもたちの教育環境や家庭の事情(労働状況)をヒアリングしました。また、折り紙や遊びを通した交流活動授業を行いました。そのような交流を経て、バヤニハン小学校経由で「マティグサログ・バッグ」を輸入し、現在、浜松市内・横浜市内で販売しています。販売利益は、同小学校を通して、保護者に寄付します。「受け入れ地域」である日本に暮らす「フィリピンにつながる子ども」たちの教育支援に取り組むだけではなく、「送り出し地域」の児童労働の問題の解決に関わることによって、両地域で協力しながら、双方の子どもたちを育てていこうと努力を続けています。

今後について:ICT海外協働学習の可能性

将来の「グローバルな人材」の育成を目的として「海外につながる子ども」を対象に、St. Misha International Schoolを設立しました。「海外につながる子ども」のなかには、学力不振から低学歴に陥る子どもと、「グローバルな人材」として期待される子どもが存在します。これまで、子どもに対して十分な教育資源を配分せずに放置していた日本の公立学校は、適応支援や日本語習得など補償的な支援から、日本のグローバル化社会に対応した教育支援へと転換すべきだと思います。文化的アイデンティティは、海外につながる子どもの学力移動について大きな役割を担っています。アイデンティティ形成の強化に有効な教育方法は、日本国内だけに留まらず、「送り出し国」であるフィリピン教育省との協働が不可欠です。

最後に、「受け入れ地域」と「送り出し地域」の双方の教育機関が協働した学習支援の効果について述べたいと思います。デカセギ外国人労働者の子どもたちは、グローバルリーダーの資質を潜在的に内包しています。St. Misha International Schoolの活動は、「受け入れ地域」での従来からの同化教育とは異なり、「送り出し地域」と「受け入れ地域」が真の相乗効果を生み出せるような関係を構築しながら、グローバルリーダー育成を行う学習支援の取り組みです。「送り出し地域」と「受け入れ地域」の子どもは、同じ文化的アイデンティティを共有しながら、一方で、「送り出し地域」の子どもには、異文化接触することで文化変容(acculturation)が起きており、同じ文化背景を持ちながらも異なる文化集団を構成しているとも言えます。そのような子ども同士が、アート等の授業を通して同じテーマに取り組むことは、異なる考えや価値観が革新的・創造的なアイデアを創り出すことになります。

これまで、デカセギ外国人労働者を送り出してきた国や地域は、「受け入れ国」における労働者の子どもたちの教育には無関心でした。今後、「送り出し地域」の教育機関からの支援がテクノロジーの発達により、時間と場所を超えて可能になりました。その意味で、St. Misha International Schoolの活動は、双方の教育機関が協力し合うことの重要性を、「送り出し地域」に向けて訴えていることになります。

[1] 理念:多様性を認め合える社会の実現を理念とする。多様性とは、国籍、民族、文化、宗教、言語の違いから、ジェンダー、セクシャリティ、年齢、障害・能力、所得の違い、そして地域間格差にまで至る。

使命:一人ひとりの個性や多様性に焦点を当て、それぞれの個性や多様性こそが、新たな活力を創り出す「価値ある資源」と捉え、それらを生かしてあらゆる社会分野において貢献することを使命とする。

[2] DCSSは、聴覚・視覚・発達・知的等のさまざまな障害を持った子ども(Special Children)に対してそれぞれ必要な教育を行いながら、最終的に通常の子ども(Regular Children)も彼らと共に学び、共生することを目的にした学校である。