ホルヘ神父からパパ・フランシスコへ

デ・ルカ・レンゾ SJ

イエズス会日本管区 管区長

最近、パパ・フランシスコが来日するにあたって、彼についての情報が求められるようになりました。しかし、話題になるかどうかを別にして、どの情報でも良いわけではないと思います。教皇が来るからには、その来日が充実するようなものを選ぶべきでしょう。ローマでも話せる内容であれば、教皇がわざわざ日本まで来る必要はありません。原爆、潜伏キリシタンなど、日本特有なテーマを日本から世界に発信したいと思うとき、その発信が正しく伝わるように日本の教会は協力すべきでしょう。もう一つ、私たちにできることは、ありのままの教会を見せることでもあります。高齢化などの問題も伝える、伝わるようにすれば、ご自身も高齢者である教皇も、その現実にあった話と指導をすることができます。

劇映画ではありますが、『ローマ法王になる日まで』では、一般的に知られていなかった教皇の側面が描かれました。その時代を体験した者として、平和に関する彼の話には説得力があります。戦争は国同士だけではなく、家族や自分の心にあることを常に伝えるパパ・フランシスコのメッセージがより鮮明に見えてきます。私が1981年にイエズス会に入ったとき、ゲリラと軍事政権は傷跡を残しながら終わろうとしていました。何年間も一緒に住んでいたのに、ホルヘ神父(当時の呼び方)がそれとどう関わったか知りませんでした。振り返ってみれば、ホルヘ神父は自分のことを語らない人でした。

ホルヘ神父は指導力を発揮し、尊敬に値する先輩でした。サン・ミゲル市にあるイエズス会神学院に移ったとき、ホルヘ神父は私の院長になりました。そちらで、3年間近く彼の指導の下で過ごしました。アルゼンチンのイエズス会神学院が建てられたとき、周りにほとんど家がなく、緑に囲まれていたそうです。そのうちに多くの人が住み着いて、私たちが移ったときには大きな町になっていました。

週末に神学生たちがそれぞれの場所に行って教会の手伝いをしていました。主に子どもたちの要理、ミサの手伝い、祭りの準備などでした。ホルヘ神父は子どもたちが教会に来るのを待つのではなく、私たちが一人ひとりの家に行って教会に連れてくるように指示しました。言うまでもなく、いつも歓迎されたわけではありませんでした。親はともかく、子どもたちは日曜日の朝に教会へ行くより、遊んだり寝たりしていたかったからです。しかし、何年か経つと、このやり方が定着し、子どもたちも一緒に家を回ることが楽しくなり、仲間意識が増え、「教会が私たち皆の家だ」という感覚ができあがりました。その地域から神父や指導者になる人も出て、現代でも活発な地域です。

ホルヘ神父が司教になったとき、教会(建物)がなかった地域にも時々神父が行き、テントを張ってスラムの皆さんと会ったり、洗礼や赦しの秘跡を授けたり、ミサを捧げたりするようにしました。当時教会との関係を失っていた人々にとって、教会の差し伸べた手が見える形になりました。

ホルヘ神父が率いていた神学院には、100人前後の会員が住んでいました。勉強のために通っている先生や外部の学生も多く、多忙でした。それでも、会いたいといった人には、その忙しさを感じさせない態度で接しました。今も、教皇として考えられないほどの忙しさがあるでしょうが、会う人にいくらでも時間があるかのように感じさせる接し方を通しています。去年の9月に特別謁見の機会が与えられたときも、一般謁見を控えていたにもかかわらず、20人足らずのグループの一人ひとりに挨拶し、私たちの話を注意深く聴いて、その内容を把握した上でのメッセージを伝えて下さいました。何より、私たち一人ひとりがどう反応すればいいか戸惑った「来年、日本に行きたい」と述べて、今に至るまでメディアに様々な影響を与えました。

ホルヘ院長は、一人ひとりの判断力を育てるように導いていました。院長として直接に何かを尋ねても、即返事が返ってくることはほとんどありませんでした。自分で考えれば返事が見えてくるような対応でした。あるとき、許可を頼みに行きました。彼は「自分で決めなさい。その後で報告してくれ」と言って私を帰しました。ホルヘ神父が関わると、このような意外な展開が多くありましたが、いつも考えさせられ、責任感を養う機会となりました。多くの場合、その質問と自分で出した答えが院長との対話、院長と自分を知るチャンスにもなりました。その院長のおかげで、まだ20歳の若者だった私は「怒られないように」という態度から「喜ばれるように」という態度へと変わるようになり、色々な提案を出すようになりました。

その後、私はアルゼンチンから離れて日本に暮らすことになりました。なので、後のホルヘ司教については聞いた話しか知りませんが、やはり同じ想像力を活かして教会を指導していたと思います。上で述べた貧しい地域への子ども探し訪問を通して、神学生の私たちが差別されていた人の考え、希望などに触れる機会を与えて下さいました。

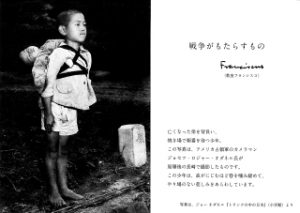

現教皇は想像力に長ける人物です。有名になった「焼き場に立つ少年」の写真は、戦争を描いた多くの写真の一枚に過ぎません。長崎に長く住んでいた私は何回もその写真を見たはずですが、原爆の悲惨さを見た後で、特に記憶に残りませんでした。教皇フランシスコがその一枚だけを取り出して、「戦争がもたらすもの」のカードにして配るところに天才的なひらめきを感じます。言うまでもなく、教皇自身が選んだかどうか分かりませんが、自分のものとして使うところにその親しさと配慮を感じます。

「若者についてのシノドス」に司教たち以外に多くの若者を招いて参加させたことも現教皇になってから初めてで、歴史的なことだと思います。参加者によれば、毎日朝から教皇が皆さんと一緒に参加し、コーヒーを飲んだりして親しさを感じさせたといいます。

現教皇として親しまれるフランシスコは、ご自身が持っている良さをさらに発展させながら、さらにそれを人々のために用いているように思います。

教皇来日を楽しみにしましょう。教会内外でもこの訪問に関する賛否両論があります。健康と忙しさを考えれば、世界で教皇の訪問を受けたことがない国がどれほどあるかと思うと申し訳ないとさえ思えます。やはり、教皇の来日とその内容は本人とその補佐たちによる深い理由があって初めて決まるものであり、日本側の誘いは外面的な表れに過ぎないと私は思います。おそらく、世界のメディアも教皇フランシスコがわざわざ日本まで行って話したいこと、会いたい人々にも関心を示します。聖ヨハネ・パウロ2世の「平和宣言」はあの場所で行われたからこそ、今に至るまで影響を与えています。同じように、日本でのパパ・フランシスコの活動と話は、日本で行われて初めて本来の使命を果たすと思って期待しましょう。

何よりも祈りをもって支え、教皇が日本でしか話せないメッセージが伝わるように、私たち皆が一体となって関わりたいと思います。

「見よ、十字架の木、世の救い」

~『福音の喜び』と日本カトリック平和旬間での十字架の道行き~

梶山 義夫 SJ

イエズス会社会司牧センター所長

私たちの信仰の基本、それはイエスの死と復活です。「ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられて死に、葬られ、陰府に下り、三日目に死者のうちから復活した。」これは、私たちの信仰の核です。福音書において、私たちはイエスがどのように苦しみを受け、どのように処刑されたか、十字架の木をしっかりと見つめるように招かれています。しかも、イエスと私たちを結び合わせながら、イエスの苦しみと死という出来事を目の当たりにするように招かれています。

イエスの苦しみと死の奥深い原因は、私の罪、私たち一人ひとりの罪、そして私たちの罪です。私たちという様々な段階での共同体の罪です。さらに全人類の罪です。私たち一人ひとりがイエスを苦しめ、殺したのです。私たちの様々な共同体――民族でしょうか、国家でしょうか――、様々なレベルの人々の集団がイエスを苦しめ、殺したのです。そして、全人類がイエスを苦しめ、殺したのです。同時に、イエスの苦しみと死は、私たちの苦しみと死と深く結び合わされています。イエスの苦しみと死は、私たち一人ひとりの苦しみと死と結びついています。全人類の苦しみと死と深く結びついています。

十字架をめぐって、教皇フランシスコは、『福音の喜び』で次のように語りかけます。

「福音を宣教する共同体は、行いと態度によって他者の日常生活の中に入っていき、身近な者となり、必要とあらば自分をむなしくしてへりくだり、人間の生活を受け入れ、人々のうちに苦しむキリストのからだに触れるのです。」

福音の喜び (24)

「他者の顔、声、要求のうちにイエスを見いだすことを学ぶことです。なお、不当にも攻撃や忘恩の行為を受けるときにも、倦むことなく兄弟愛を求め、十字架につけられたイエスを抱き締めながら耐えることを学ばなければなりません。」

福音の喜び (91)

「イエスがわたしたちのために血を流したことを告白する者は、すべての人間を尊い者にする限りない愛を少しも疑いません。イエス・キリストによるあがないは、社会的な意味をもっています。キリストのうちに神は個人だけではなく、人間どうしの社会関係もあがなうからです。聖霊があらゆるところで働くことを告白することは、人間のあらゆる状況とすべての社会的きずなの中に聖霊が入ろうとしていることを認めることを意味します。・・・福音宣教は、聖霊のこの解放する働きにも協力しようとします。」

福音の喜び (178)

「時にわたしたちは、主が受けた傷から用心深く距離を取ったキリスト者であろうとする誘惑を覚えることがあります。しかしイエスは、人間の悲惨に触れ、苦しむ他者の身体に触れるよう望んでおられます。」

福音の喜び (270)

今ここで、『福音の喜び』で説かれている、イエスの受難の社会的広がりと、19世紀後半から今日に至る東アジアの歴史も視野に入れながら、十字架の道行きをしてみたいと思います。

一隊の兵士とその大隊長、およびユダヤ人の下役たちは、イエスを捕らえて縛り・・・

ヨハネ18:12

一隊の兵士とは、ローマ帝国の300人から600人からなる歩兵隊、また下役たちとは、大祭司の監督下にある神殿警備隊でしょうか。イエス一人を捕らえるために、帝国とユダヤ宗教権威が武力を動員します。当時、ユダヤはローマ帝国の支配下、特にその圧倒的な軍事力の支配下にあります。侵略し併合して得た植民地の状態です。イエスの逮捕、イエスの苦しみは植民地という悪の力、その軍事力という力のもとで始まります。イエスの苦しみは、植民地支配下にあるすべての人々の苦しみ、軍事政権で苦しむ人々と一体となっています。また、不当に逮捕される人々の苦しみと一体となっています。また、自分たちの意思に反して基地建設を強行されている人々の怒りを、イエスは共にします。

大祭司は衣を引き裂いて言った。「これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう思うか。」 一同は、イエスは死刑にすべきだと決議した。

マルコ14:64

イエスは、神を冒涜する者として死刑判決を受けます。イエスは、自分たちの宗教や思想のみが絶対であるとする社会の悪のもとに置かれます。また、自らに対する批判を許さない権威の悪のもとに苦しみます。そのイエスは、信教の自由、思想や良心の自由、言論と表現の自由を奪われた人々と苦しみを共にします。また死刑は、その執行方法にかかわらず、残虐で、非人間的で、尊厳を傷つけ、かけがえのない人格を侵すものであり、拒否されるべきものです。死刑判決を受け、死刑を執行されたイエスは、死刑判決を受けた人々、死刑を執行された人々の苦しみを共にします。

ピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。

ヨハネ19:1

イエスは、暴力という悪のもとで苦しみを受けます。イエスは、様々な形の暴力によって苦しめられている人々と連帯します。ドメスティック・バイオレンス、いじめ、拷問、レイプ、言葉による暴力やヘイトスピーチなどで苦しむ人々と共におられます。

アレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が、畑から帰って来て通りかかったので、兵士たちはこの人を徴用し、イエスの十字架を担がせた。

マルコ15:21

ローマの兵士たちは、シモンを強制徴用します。イエスの苦しみに、シモンは無理に参加させられます。植民地では、数多くの人々が強制徴用、強制連行されました。彼らの苦しみは、イエスの苦しみと深く結びつけられています。現代社会で使い捨ての商品同様に扱われている人々、研修制度などの名目で奴隷のように働かされている人々の苦しみを、イエスは共にします。

兵士たちはイエスを十字架につけてから、その服を取り、四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。

ヨハネ19:23

イエスは身ぐるみ剥がれ、持てる物すべてを奪い尽くされます。本来自分に属するはずの財産を奪われた人々の苦しみ、文化的生活の手立てを奪われた人々の苦しみ、焼き尽くされ、奪い尽くされた人々の苦しみは、イエスの苦しみです。

イエスを十字架につけたのは、午前九時であった。罪状書きには、「ユダヤ人の王」と書いてあった。

マルコ15:25-26

十字架刑は、当時、ローマ人以外の凶悪犯、そして特に奴隷に対する刑罰でした。イエスは十字架につけられて、死刑となる人々の苦しみ、自由を奪われた苦しみ、軍隊の施設で将兵の性奴隷とされた女性たちの苦しみを共にします。

イエスは、・・・「渇く」と言われた。

ヨハネ19:28

1945年8月6日、皮膚は垂れ下がり、服もボロボロになった人も言いました。医者に診てもらえるわけでもなく、だんだん衰弱する人も言いました。「水」「水ぅ」「水を飲ませてください」と。「水を飲むと死んでしまう」と言われて、飲ませてもらえなかった人もいました。この渇きとイエスの渇きが響き合っています。

多くの人々が霊的に砂漠化した世界のただ中で、一滴の癒しの水を求めてさまよっています。その人々の渇きを、イエスは共にします。

昼の十二時になると、全地は暗くなり、三時に及んだ。三時にイエスは大声で叫ばれた。「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。」 これは、「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」という意味である。・・・イエスは大声を出して息を引き取られた。

マルコ15:33,34,37

絶望の中で、息を引き取った人々の無念をイエスは共有しています。

今も、「渇く」、そして「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ」という十字架上のイエスの声、数知れない人々の苦しみの叫びと一つになっているイエスの声が響いています。その声に、私たちはどのようにこたえるのでしょうか。

「格差は社会悪の根源です」

~教皇フランシスコ、「排他的な経済の拒否」へ~

ボネット ビセンテ SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ

歴代の教皇の言行を受け継いで

カトリック教会は、その伝統にとらわれて、社会の変動に対する動きが鈍い、という批判をたびたび耳にします。しかし他の社会問題を含め、経済にかかわる課題に関して、歴代の教皇は、それぞれの時代に合わせて問題を告発し、教会としては先駆的とも言える活動をいろいろとしました。

たとえば、1537年に、当時の教皇パウロ3世は、中南米の征服者に対して、キリスト教徒でない場合でも先住民たちの自由と財産を奪ってはならないことと、かえって彼らが自由と財産を享受できるようにしなければならないことを強調しました。また、当時の教皇たちは、16世紀から始まって19世紀まで続いた奴隷制度と奴隷売買を告発し、禁じて、それを行うキリスト者に対して破門制裁も宣告しました。

社会問題にかかわる教会の公文書の中で、第1の回勅と呼ばれる、教皇レオ13世の『レールム・ノヴァルム』(1891年)において教皇は、労働者の奴隷状態に近い境遇を告発し、社会悪と呼びました。それぞれの時代に合わせて、40年後に教皇ピオ11世は、『社会秩序の再建』というテーマで、80年後には教皇パウロ6世が、『オクトジェジマ・アドヴェニエンス』という教皇書簡でこの労働者の問題を取り扱いました。そして90年後(1981年)に教皇ヨハネ・パウロ2世は、『働くことについて』という回勅で、働くことの意義と働く人の権利について詳しく述べました。

また、ベネディクト16世は、現在の市場やすべての経済活動にかかわる問題を力強く指摘して、あらゆる経済的な決定は、正義、共通善、倫理に適ったものでなければならないことを主張しました(2009年、回勅『真理に根ざした愛』、35~37番参照)。

ベネディクト16世の後継者教皇フランシスコも、社会問題、とりわけ現在の経済システムにかかわる問題を指摘して、人間を拒否しているその結果を、今まで以上に、はっきりとかつ直接に告発しています。

《福音》のメッセージ

福音がこの世で最も喜ばしいメッセージである、と教皇フランシスコは力説しています。そのメッセージとは、神の人々への驚くべき愛であり、すべての人は、その無限の優しさの対象であるということです。一人ひとりの人間は、外見、能力、気質などに関係なく、神の作品、神ご自身にかたどって造られたものであるので、神ご自身がすべての人のいのちに宿っています。それゆえ、すべての人は何らかの神の栄光を反映していて、限りなく尊い存在であるということです。

限りなく尊い存在である一人ひとりの人間は、いかなる外見をも超えて、私たちの尊重と献身を受けるべき存在です(2013年、『福音の喜び』、274、277番参照)。

さらに教皇は、福音のこのメッセージが明白で、直接的で、単純かつ雄弁であるから、解釈や考察によって相対化したり、曖昧にしたり、弱めたりすることができないものである、と強調しています。なぜなら、イエスご自身は、そのことばとわざを通して、他者を認める道を示して、兄弟愛、優しさのある奉仕、正義や貧しい人への思いやりなどへ招いているからです(同、194番参照)。

というのは、1948年に国連総会で、民族や性などの違いを越えて、すべての人々に平等で基本的な権利がある、と宣言されたのよりずっと前から、一人ひとりの人間が同じく神にかたどって造られ、公平に愛されていて、公平に扱われるべきであることが、福音の喜びのメッセージでした。そして、国連で採択された『人種差別撤廃条約』(1966年)や『女性差別撤廃条約』(1979年)などよりずっと前から、あらゆる差別に対して、一人ひとりの人間が尊い存在であり、平等に尊重され、愛や献身を受けるべき存在であることも、同じ福音のメッセージに含まれていたのです。

格差と排他的な経済の拒否

教皇は同文書で、現代、富んでいるといわれる国でさえもいっそう広がっている格差と排他的な経済を告発しています。教皇は、飢えている人々がいるにもかかわらず食糧が捨てられていることは格差であり、路上生活に追い込まれた老人が凍死してもニュースにはならず、株式市場で2ポイントの下落があれば大きく報道されることは排他性である、と指摘しています。

そして、この格差と排他性についてはさらに、次のように述べています。市場と金融投機の絶対的な自律を放棄し、格差を生む構造的な原因に敢然と立ち向かうことで、貧しい人々の問題が抜本的に解決されない限りは、世界が抱える問題は何一つ決定的に解決されません。格差は社会悪の根源なのです。

また、人間自身も使い捨てのできる商品同様に思われて、もはや社会の底辺へ、隅へ、権利の行使できないところへと追いやられるのではなく、社会の外へと追い出されてしまいます。排除されるとは「搾取されるもの」ではなく、廃棄物、「余分なもの」にされるのです。

極度の貧困と飢餓状態の構造的な原因、否応なしに難民や移民にならざるを得ない人々とその途中で海や国境で命を落とす、名もない多くの人々、人身売買や奴隷であるかのように働かされている女性や子どもなどの実情を、見ない振りをすることはできません。

排他的であり、格差をつくるこの経済のやりかたは人を殺すもので、拒否しなければなりません、と教皇はためらうことなくはっきりと断言しています(同、53、202番参照)。

また、この状況の中で、経済成長が進めば進むほど、増えた富が貧しい人々に漏出して、社会の外に追い出された人々も社会のメンバーとして受け入れられることを生み出し、世の中の平等を広げるという経済における「トリクルダウン理論」を支持する人もいます。しかし教皇が述べている通り、この理論はいまだまったく立証されておらず、単に主流の経済システムの神話化、経済的権力を掌握している人々の大雑把で無邪気な信頼を表わしているに過ぎません(同、54番参照)。

教皇は、倫理をないがしろにしない金融制度改革のため、政治指導者に姿勢の力強い変更、決意と先見性をもってこの課題に向き合うことを要求しています(同、58番)。そして、社会や人々の間での排除と格差が取り除かれない限り、暴力を根絶することは不可能になり、軍備拡張、武器と新たな暴力による鎮圧は、問題を解決するどころか、いっそうひどい紛争を引き起こしてしまう、と懸念しています(同、59~60番)。

共通善の原理

『福音の喜び』の2年後に教皇は、地球環境の危機に関するもう一つの公文書『ラウダート・シ』を発表しました。その危機の人間による根源的な原因について述べた後、経済にかかわる方向転換の指針を、次のように提供しています。

政治は経済に服従してはならず、経済は効率主導の技術主義パラダイムに身をゆだねてはなりません。2007~2008年の金融危機は、倫理原則にもっと注意を払う新たな経済、そして投機的な金融慣行や仮想的な富を規制する新たな手法を発展させる機会でしたが、その時までの基準を考え直すことになりませんでした。今日、政治と経済が、共通善を鑑みて、いのち、特に人間の生に資することは、緊急に必要です(回勅『ラウダート・シ』、189番参照)。

共通善は、集団もその個々の構成員も、より豊かに、より容易に自己完成を達成できるための社会生活の諸条件の総体である、と第2バチカン公会議の『現代世界憲章』(26番)で定義され、カトリック教会が常に強調し続けている原理です。共通善を実際に求める政治・経済のあり方によって、格差をなくしていく、特定の集団あるいは個人が廃除されず、すべてのグループと各個人が公正に扱われるべきであることは、福音のメッセージであり、世界のまことの平和を実現する唯一の道である、と教皇が私たちの一人ひとりに投げかけているとても重大なチャレンジの言葉です。

時間は空間に勝る

~教皇とともに歩む平和の道~

幸田 和生

カトリック司教

2019年11月、フランシスコ教皇は日本を訪れ、1981年に訪日したヨハネ・パウロ2世教皇と同様、広島・長崎を訪問して平和についての訴えをされると聞いています。そこで、現教皇の平和についての教えをあらかじめ学んでおきたいと思います。

使徒的勧告『福音の喜び Evangelii Gaudium』2013年(以下EGと略す)

この文書は教皇になられた年に発表された重要な文書です。その第4章「福音宣教の社会的次元」の中に「III 共通善と平和な社会」という項があります。

「平和な社会とは、融和でも、あるいは単に、他の一部の社会を支配することによって暴力がなくなることでもありません。平和が、貧しい人々を黙らせ鎮める社会組織の正当化の口実となるならば、それは偽りの平和も同然です。」

(EG218)

「すべての人の全人的発展 integral developmentの実りとして生まれたわけではない平和は、未来に向かうものではなく、つねに、新たな紛争と種々の暴力の火種となるのです。」

(EG219)

ここでは平和が単に戦争のない状態ではなく、すべての人のあらゆる面での発展(幸い)を求める中で築き上げられるものであることが強調されています。また平和を実現するための政治への参加は、市民にとって大切な務めであることも指摘されています。

「責任ある市民であるということは徳なのです。そして、政治生活への参与は道徳的な義務です。」

(EG220)

さらに平和と正義と兄弟愛をもって国民形成を進めていくための四つの原理が語られます(EG221)が、それは「時は空間に勝る」「一致は対立に勝る」「現実は理念に勝る」「全体は部分に勝る」という四つです。ここでは特にその最初の原理について考えてみましょう。

「時は空間に勝る Time is greater than space」という原理

「この原理は、早急に結論を出すことを迫らず、長期的な取り組みを可能にします。また、困難であったり反対を受けたりする状況に辛抱強く耐えることや、力強く動く現実によって迫られる計画の変更を助けます。」「空間を優先させることは、現在の時点ですべてを解決しようとする、あるいは、権力と自己主張が及ぶ空間すべてを我が物にしようとするという愚かな行為へと人を導きます。」「時を優先させるということは、空間の支配よりも、行為の着手に従事するものです。」

(EG223)

要は問題を一気に解決しようとせずに、時間をかけて対話と相互理解を積み重ねていくことが、平和のために大切だということです。問題を空間的に見て、今すぐに解決しようとするときに、軍事的な力に頼ることになりがちだからです。

なお、この「時間は空間に勝る」という原理は、別な文脈の中ですが、フランシスコ教皇の他の文書でも繰り返されています。たとえば、回勅『ラウダート・シLaudato Si’』178項(2015年)、使徒的勧告『愛の喜びAmoris Laetitia』3項(2016年)など。

それはさておき、平和に関しては、息の長い取り組みが必要だとするのが、この「時間は空間に勝る」という原理の意味するところです。日本カトリック司教団は戦後70年にあたっての司教団メッセージ『平和を実現する人は幸い ~今こそ武力によらない平和を』(2015)でこのことを次のように分かりやすく表現しようとしました。

「わたしたちにできることは、すべての問題を一気に解決しようとせずに、忍耐をもって平和と相互理解のための地道な努力を積み重ねることです。」

1月1日「世界平和の日」の教皇メッセージ

フランシスコ教皇はパウロ6世以降の歴代教皇同様、毎年1月1日の世界平和の日にあたって、メッセージを発表しています。そこでは、現代の奴隷制や移住者と難民の問題など、その都度、優先的に考えなければならない問題を扱ってきた傾向がありますが、第50回世界平和の日にあたる2017年には「非暴力、平和を実現するための政治体制」と題し、平和を作るために、暴力より非暴力が重要であることが明言されています。

IV. 核兵器廃絶と包括的軍縮のための教皇庁国際シンポジウムでのあいさつ(2017.11)

核兵器廃絶に関してフランシスコ教皇は強い思いを抱かれていると言われています。実際、2017年7月7日に核兵器禁止条約が国連において122の国と地域の賛成により採択されたとき、バチカンはその最初の批准国の一つになりました。同年11月10日には、教皇庁主催で国際シンポジウム「核兵器のない世界と包括的軍縮の展望」が開かれています。そのときの教皇のあいさつの中にも大切な言葉があります。

「何らかの事態による偶発的爆発の危険も含め、核兵器使用の脅威、またその保有自体も、断固非難されるべきです。まさにその存在が、対立の当事者にだけでなく、全人類に対して、恐怖の論理として機能するという理由からです。国際関係は、軍事力、相互威嚇、軍事兵器の誇示によって制御できるはずがありません。大量破壊兵器、なかでも核兵器は、偽りの安心感を与えるに過ぎず、人類家族の中での平和的共存の基盤とはなれません。その意味で、被爆者のかたがた、広島と長崎の爆弾で被害を受けた人々、また核実験による犠牲者の証言は貴重です。そのかたがたの預言的訴えが、とりわけ若い世代にとって、警告となるはずです。」

「つい先日、国連での歴史的投票によって、核兵器は人道法に反するばかりか戦闘手段としても違法であることを、国際社会の大多数が言明しました。化学兵器、生物兵器、対人地雷、クラスター爆弾、これらはすべて国際協約によって明確に禁じられた兵器であるので、法の抜け道はふさがれました。さらに重要なのは、こうした結果の大部分は、市民社会、国家、国際機関、教会、学術団体、専門家グループの間で結ばれた有効な協定で進められる『人道イニシアティブ』によるものだということです。」

ここではまた、ヨハネ23世、パウロ6世教皇の教えに基づき、核兵器禁止だけでなく、包括的軍備縮小の必要性がはっきりと述べられています。

まとめ

わたしたちは教皇のこれらの言葉から何を学んだらよいのでしょうか。

平和は、すべての人を、その一人ひとりを兄弟姉妹として尊重することの実りだということは大切です。ただ戦争を避けるというだけでなく、すべての人の人権を守り、すべての人の幸いを目指す歩みの中で平和は実現していくのです。

ナショナリズムが強調される傾向には断固として反対しなければなりません。すべての人はどんな国籍であれ、どんな人種・民族であれ、互いに兄弟姉妹なのです。他国の人に対する差別感情、難民や移住者の苦しみに対する無関心を乗り越える必要があります。

軍縮か軍拡か、という問いも非常に重要です。明日からすぐに自衛隊をなくすとか、日本の防衛費をゼロにするというのは無理でしょう。しかし、北朝鮮の脅威・中国の海洋進出などを強調し、防衛費を増やし続けるのか(これが今の日本の現実です)、それとも縮小する方向に向かうのか。軍事力で国を守るということを国の基本に置かず、対話と交渉によって平和を築くことを国の基本に置くのが日本国憲法の考え方です。この日本国憲法が防衛費の増大に歯止めをかけてきたことは間違いありません。この憲法を変えることはその歯止めを失い、果てしない軍拡につながります。今、軍縮に向かうのか、軍拡に向かうのか、そこを見極める必要があります。

最後に、わたしたち市民一人ひとりに、政治に参加し、平和を作るために働く責任があることも教皇の教えから学ぶべきことであると言えるでしょう。