ペドロ・アルペ神父の権威の奉仕

酒井 陽介 SJ

上智大学神学部講師

編集者から依頼されたテーマは、アルペ神父に関して、特に彼の社会(問題)に対する関わりについてということだったが、少し別の観点から取り組んでみたい。それは、パワーという論点である。パワーは、言わずもがな、力と権力のことで、使い道を誤れば暴力にもなる、なかなかのクセモノだ。しかし、その力は使い方次第で、統治の不可欠な要素にも、奉仕の道具にもなる。すなわち、権威の奉仕という形をとることができる。ここでは、彼の総長職の検証よりも、当時、新しい時代の地平に向かって歩み出したイエズス会を牽引したアルペ神父の権威の奉仕の姿を見ていくことにしたい。

第二バチカン公会議とアルペ神父

当時、バチカン中枢部には、アルペ総長は聖なる人に違いないが、秀でた指導力は持ち合わせていないという見方があった。また、会の中でも、幾分、理想主義的で、識別においては、どちらかといえば、会員個人の裁量に任せている印象を持たれていた。すなわち、統治の資質にある種の疑問が投げかけられていた。アルペ神父というと、そのカリスマ性が取り沙汰されるが、彼は自分の裁量に固執し、夢に酔いしれるナルシシスティックなタイプの指導者ではなく、また当時の世界に多くみられた専制的かつ好戦的な権柄づいた支配者でもなかった。もちろんのこと、彼の統治に間然するところが無い、ということでは無く、言ってみれば、それは、神と人間への信頼に満ちた希望に裏打ちされたものだった。その意味で、彼は「あきれるほど」神への信頼を貫いた。ある人は、それを夢想的な楽観主義と揶揄した。しかし実際、アルペ総長は体を張ってイエズス会を、そして会員を導き、守った。たとえ、彼のリーダーシップに抗った会員たちがいたとしても。

アルペ総長時代(1965~1983)の世界と教会、そしてイエズス会は、困難な時代の中にあったことを忘れてはいけない。混迷を極めていた時代に、閉塞感を打ち破る力として、1962年、教皇ヨハネ二十三世の英断で第二バチカン公会議が召集された。この公会議は、アルペ神父の権威の奉仕を考えるとき、極めて重要な意味を帯びている。アルペ神父の統治は、旧態依然の権威主義とは別の奉仕のあり方と行動様式がはっきりと求められた時代にあって、イエズス会にとって、実に、公会議の示す新しい地平に向かうために不可欠な行動様式となった。何よりも彼の統治のスタイルが一石を投じ、イエズス会のみならず、教会において、対話に開かれた新しい統治のあり方が意識された。彼が国際修道会総長連盟の会長を1967年から五期連続で務めたことを見れば、それは明らかなことだ。その意味で、アルペ神父は、公会議によって教会に示された新時代(それは一朝一夕に理解され、実現されたものはないが)を生きる奉献生活の開基の人と言っても言い過ぎではないかもしれない。そうして、公会議後の教会感覚(sensus Ecclesiae)の体現に努めた。そうした姿に、イエズス会出身の現教皇フランシスコが打ち出している権威の奉仕のあり方と相似した点を感じるのは、私一人ではないと思う。

預言者的統治

預言的であるとは、世に向かってその矛盾を示すことである。コルベンバッハ元総長は、アルペ神父は「逆らいのしるし」であったと言った。それはイエズス会内外にあった意見の相違や、時には誤解から生じたものであった。時代の分岐点とその前線にいた彼は、常に対立や緊張の矢面に立たされていたと言えよう。古き(良き)時代と新しい可能性、忠誠心と創造性、積み上げられた伝統と未来に眼を向ける預言的洞察、そして組織とカリスマというイエズス会内外に起こっていたテンションの真只中にいた。実現こそしなかったが、70年代のはじめ、スペインでは、アルペ神父主導の変革に抗った古参の会員たちが、独自の会則まで作り、いわゆる「改革(厳律)イエズス会員」なるグループの狼煙もあがった。

それにしても、アルペ神父の統治の特徴は、危機的状況の中でこそ希望が燃立つという確信に基づいていた。そこには、神への堅固な信頼から来る「あきれるほどの」委託の精神があった。聖書の預言者たちも、やはり神と人との間にあって、苦慮しながら、大いなる力のある方に委ねた。そうすることで、人間に神の思いを伝えようとした。ヨナにせよ、ホセアにせよ、エレミヤにせよ、預言者は神の思いから逃げ切ることができずに苦悶しつつ、命がけで伝えることを引き受けた。アルペ神父もまた、命がけで神の望まれるイエズス会の新しいあり方を模索し、伝え、先陣を切った。

イグナチオ的統治

アルペ神父自身も、時代の要請と教会に寄せられた切迫した変化への必要性の中で、意識的に権威の奉仕の形を探した。就任直後の日記にこう書いている。

――総長とイエズス会、そして会員一人ひとりとの関係を促進し、確かなものにするために、大いなる努力がなされなければいけない。このためにいかなる労も惜しんではいけない。これこそ、聖イグナチオの統治のスタイルに欠かすことのできない重要な点である。

“Chosen by God”

イグナチオ・ロヨラが会憲の中で示している特徴の一つは、人間関係を主軸にした統治のあり方だ。一人ひとりの会員の心身と霊的生活への配慮、そしてミッションを遂行する上で可能な限り適した人材を配することに注意が向けられている。いわゆる、Cura Personalisの伝統である。アルペ神父は、今日のイエズス会への影響という点で、イグナチオ以降、歴代総長のなかで抜きん出たリーダーシップを発揮した一人と言えよう。ただ、その方法は、トップダウン方式ではなく、会員一人ひとりがイエズス会的な方法に則って行動するよう励まし、信頼と自由を分かち合った。彼は、信頼がもたらすリスクを十分承知の上、それでも信頼をかけることに重きを置いた。確かに、時代の要求に呼びさまされたフロンティア精神が呼応したのか、この時期の会員の研究・著作活動や社会使徒職は盛り上がりを見せた。その分、バチカンから目をつけられる会員の言動も少なくはなかった。それでも彼は、信頼を寄せた会員たちのためにできる限りのことを尽くした。彼は冗談交じりに次のように願った。「あなたたちのことを、もう少し弁護しやすくしてくれまいか」と。

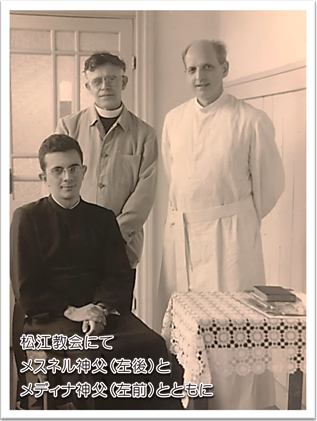

会の向上を願うのは言うまでも無いが、会員一人ひとりがキリストに向かって成長することをそれにも増して意識していた。よく知られている『インカルチュレーション(文化受容)について』(1978年)の手紙は、その意味で、イエズス会と会員に、はっきりとした形で識別のための絶え間ない葛藤(dialectical tensions)のチャレンジを突きつけた。同時に、会員との関係においても、適宜な自由と正義が意識され、実践された。それは、アルペ神父のイグナチオ的な分別に満ちた愛(discreta caritas)の表れだったが、権威について異なる理解を持っていた当時のバチカンには、それがイエズス会の不身持ちと映った。それでもアルペ神父は、思慮深い愛と信頼を、まず、会員たちに惜しまず分かち合った。そのような雅量(Magnanimity)は、常に勇気を要する営みだ。こうしたアルペ神父特有の大らかさと時に向こう見ずともとれる果敢さは、かつて日本で田舎宣教師であった頃、市井の人びとと紡いだ日常や原爆が投下された当時の広島に生きたことによって培われたと考えるのは、少々ひいき目だろうか。

権威の奉仕と共同の力

パワーは相対立する価値観、すなわち、自分にとって重要なこと(主観的重要性)とそのものが有する重要性(客観的重要性)を擁する。時として、人はパワーを手にすると、自分の思いに気持ちが傾き、権力を一手に掌り、徐々に正道を踏み外すことがある。それだけに、パワーは行使する人を解き放ち、本来の自分が顔を出す。初期のイエズス会も、一部の会員のパワーの問題には、頭を抱えた。例えば、創立メンバーの一人であるシモン・ロドリゲスは、管区長としての専制的リーダーシップとイグナチオへの不従順な態度から、ポルトガル管区を混乱させた。また、もう一人の熱意溢れる初期メンバーのニコラス・ボバディリャに至っては、長老格でありながら、時にイグナチオを暴君呼ばわりし、歴代の総長を悩ませた。果たしてパワーを手にした人々が誠実であるには、どうしたらいいのだろうか。

聖書の伝統では、パワーは元来、神から来るものであり、神の力を意味した。しかし、イスラエルの民は神に王を要求し(サムエル上8.7-9)、人間が神に代わって統治をするようになってから、人を魅するその力は、あたかも自分が何者かであるような誤解を支配者に芽生えさせ、眼を曇らせた。けだし人は、パワーを行使するにしても、受けるにしても脆弱な存在だ。それだけに、パワーの行使には「義」と「賢明さ」の徳が不可欠となる。正義に適い、思慮深いパワーの行使とは、直情的でもなく、気まぐれでもなく、また忖度も要求しない。それは、自己を差し出す勇気と謙虚さが必要となる。

総長に選出された直後の個人黙想で、アルペ神父は次のように書いた。

――いただいた資質や恩寵は、私のために賦与されたものではなく、イエズス会と教会のためである。(中略)大いなる恵み、然るに大いなる責務である。

“Chosen by God”

ここに一つの答えがある。すなわち、責務と権威は仕えるために神にいただいたものであって、それ故に自己を寛大に差し出していく心を保ち続けることが要となる。イグナチオも、権威は謙遜さによってのみ獲得するように教えている。アルペ神父は総長就任の時から、このパワーを擁する職責がいかに重要であり、同時にいかに危うさと隣り合わせなのか気づいていた。その努力を裏付けるかのように、彼は第三十三回総会の別れの挨拶で次のように述べた。

――神の寛容さは、私に対し、限りがありませんでした。私としては、それがイエズス会のためにいただいている恵みとしてしっかりと受け止めながら、会員一人ひとりと分かち合う努力を惜しむことなく続けてきたつもりです。

人が力(パワー)を意識し、それを他者のために、他者とともに使おうとするとき、その力によって人間は共に生きようとする意欲を感じることができる。それをかつてリクールは、「共同の力(power-in-common)」と呼んだ(『他者のような自己自身』)。言ってみれば、共同の力を生み出すパワーこそ、アルペ神父が総長として行使した権威の形であった。イエズス会「第二の創立」にあたっては、その力が大いに働いた。そのパワーは暴力的な行為への最大のアンチ・テーゼとなり、連帯への確かな足掛かりとなる。これこそ、シノダリティ(synodality)のことだ。その意味で、イエズス会特有の私たちの行動様式(Our Way of Proceeding)とは、個人の才覚やパフォーマンス偏重ではなく、まさに共同の力に支えられ、人々と共にあり、働くということ。そこにアルペ神父の場合、「明朗さ」が加味された。神の国のために働くことは、眉間にしわを寄せることではなく、寛大に(アーメン)、喜んで生きること(アレルヤ)に他ならないということだ。

価値観の混乱する時代にあって、アルペ神父はよりよく仕えるために、神がイエズス会に望まれていることは何かを、怯まず、そして諦めず、イグナチオ的な使徒的本性を保ちつつ、世界のイエズス会員たちと新しい答えを探した。その中でよく知られた、「他者のための人」の講話がある。1973年、アルペ神父はバレンシアで開かれたイエズス会系学校の同窓会で次のように述べた。

――人はより完全な人とならなければならない。〈人々のため〉にある人になることこそ望ましい。これは正義の推進のための教育である。(中略)利己主義による非人間化ではなく、愛による人間化を目指そう。(中略)〈人々のための人間〉、新しく生まれ変わる霊的な人間は、キリストの霊と共にますます成長する。人々と共に感じ合う愛には、限界がない。

「せせらぎHP」より

彼は、他者のためにある人とは、寛大に自分を差し出していく人のことであり、そして、ともに痛みを生きる連帯を培うことが、イエズス会教育の根幹にあることを告げた。その体験は、そこに参加する人びとがキリストとともに成長していくにあたって、ふさわしい機会となる。彼は、ここで福音的かつ人間論的なパワーの行使(奉仕)を提言している。それは、単に思想的な訓示などではなく、アルペ総長自身の権威の奉仕の要約でもある。この精神が、第三十二回総会の正義の促進の基盤になっているのはいうまでもない。

キリストに仕える者の権威

総長に就任してまもなく、アルペ神父はこう会員に告げた。

――人生には一つの望みしかないこと、全ての魂を挙げてイエス・キリストを愛するという、ただそれだけの望みしかないということです。それが、あなたの全存在にとって揺るがない考えとなりますように。

また、総長職も終盤に差し掛かった頃、キリストはあなたにとってどういう存在かと問われた。彼は答えた。

――私にとってイエス・キリストはすべてです。イエズス会に入会した瞬間から、彼は私の理想でしたし、今もそうです。彼は私の道でしたし、今も道であり続けています。彼は私の力でしたし、今でも私の力になって下さっています。(中略)私の生活からイエス・キリストを除いてしまったら、すべてが壊れてしまいます。

『一イエズス会士の霊的な旅』

一貫したキリストへの自己奉献が、キリストに仕える者の権威の奉仕のあり方であることがここから浮かび上がってくる。仕えるために来られたキリストとの日ごとの出会いが、キリストこそが力そのものであり、生きる力の源であるという確信を与える。

病身となったアルペ神父が、総長辞任の挨拶の中でこう言った。

――私は以前よりもいっそう、神のみ手の中にいる事を認識しています。このことは、若い時からずっと望んできたことです。しかし、今は少し違っています。それは主導権が完全に神にあることです。

『アルペ神父とともに祈る』

イエズス会総長職という権威の奉仕を全うした彼は、人生の歩みの中で育まれたキリストの感覚(Sensus Christi)を念持しつつ、自分の全てを委ねきる境地へと進んでいった。晩年、身体の機能の自由を奪われてもなお、彼だけが知る「魂の来客」との交わりのうちに沈黙を生きた。最後に、アルペ神父の祈りをもってこの小さな考察を締めくくりたい。

主よ、今や、すべてのものを新しいまなこで見る 恵みをお与えください。 時のしるしを読むにあたって、霊の動きを識別し、 確かめる助けとなるために。 あなたからいただいた恵みを味わい、それを 他者に分かち合っていくために。 あなたが、かつてイグナチオにお与えになった 明晰な理解を私にもお授けください。

死刑を止めた米国ワシントン州を訪ねて

柳川 朋毅

イエズス会社会司牧センタースタッフ

2019年3月、イチロー選手が米大リーグ引退を発表したまさにその頃、私たちはマリナーズの本拠地である米国シアトルにいました。もちろん、野球を観戦するためではなく、ある調査のために訪れていたのです。

シアトルのあるワシントン州では2018年10月、州の最高裁が一つの死刑事件に関して違憲の判断を出し、実質的に死刑廃止が実現しました。私たちは、弁護士、刑事政策や刑法の学者、市民活動家など11名からなる調査団を結成し、どうしてそのようなことが可能になったのか、現地を訪れて様々な当事者・関係者に話を聞くことにしたのです。

実は全米でもワシントン州でもこれまでも何度か、死刑が違憲であるという判断が出され、その都度死刑がなくなっては後に復活するということを繰り返してきました。けれども全体としてみれば、死刑の判決も執行も時代とともに減少を続け、現在では20以上の州で死刑廃止が実現し、死刑の執行停止(いわゆる「モラトリアム」)を宣言している州も数州あります。

私たちが渡米する直前の3月13日、カリフォルニア州のニューサム知事が、死刑執行停止を宣言しました。州内には全米の約4分の1にあたる700名以上の死刑囚がいるため、とても大きな影響のある決断です。今回の視察を現地でコーディネートしてくれたのは、普段はカリフォルニア州のDeath Penalty Focusという死刑廃止団体で活動をしている大谷洋子さんでした。彼女を通して逐一入ってくるカリフォルニア州でのHOTなニュースにも、私たちは興味津々でした。

西海岸北部に位置するワシントン州は、全米の中でもとりわけリベラルな州の一つです。ワシントン州でも実はすでに2014年にインズレー知事が執行停止宣言を出していたので、死刑は実際には停止している状態でした(最後の執行は2010年)。そうした状況の中、州最高裁は昨年10月、グレゴリー事件という死刑事件をめぐる裁判で、死刑は違憲だと判断したのです。

その時点で、ワシントン州には8人の死刑囚がいました。アレン・ユージン・グレゴリーはその8人のうちの一人です。アフリカ系アメリカ人の彼は、1996年に起きた白人女性へのレイプ・殺人事件の犯人として、死刑判決を受けました。犯行当時、彼は若年者でした。

ワシントン大学のキャサリン・ベケット教授の研究が、昨年の違憲判決に極めて需要な貢献をしました。彼女は法律家ではなく社会学者として、ワシントン州におけるこれまでの死刑判決と終身刑判決を社会学・統計学的見地からつぶさに検証したところ、死刑判決が出される際には明らかに人種間の有意差が確認できる(黒人は白人の4倍以上も死刑になりやすい)という結論に達しました。弁護士たちがそれを論拠に裁判を闘った結果、人種的不均衡が確認できる死刑というものは、州憲法が禁じている残虐な刑罰にあたり、違憲であるとの判断を勝ち取るに至ったのです。

ワシントン州における死刑を考える上で、避けて通れない事件があります。1980年代に全米を震撼させた、グリーン・リバー殺人事件と呼ばれる連続殺人事件です。ゲイリー・リッジウェイという白人男性が、判明しているだけでも48人以上を殺害した事件で、今なおその被害の全容は明らかになっておらず、彼の証言によればもっと多くの犠牲者がいるとされています。米国犯罪史に残る大量殺人を行った彼は、未発覚の他の事件についても証言することと引き換えに、死刑ではなく終身刑になりました。何十人も殺した白人が終身刑で、一人を殺した黒人が死刑というのでは、確かに不公平な印象を受けます。憲法を武器に、人種差別という観点から死刑廃止への突破口を開いた、なんとも米国らしい闘い方といえるでしょう。

こうした闘い方は、単に担当弁護士だけの手柄ではありません。もっとも、米国の公設弁護人には、日本の国選弁護人とは比較にならないほど高額の訴訟費用が保障されており、それが質の高い弁護活動を可能にしているという側面は無視できません。さらに、そうした高額な裁判費用(死刑事件一件あたり1億円以上かかる)ゆえ、死刑はコスト的に高くつきすぎるので、自ずと抑制的になるという効果もあります。私たちはベケット教授やグレゴリー事件の弁護士たちから直接お話を伺うこともできましたし、またこの裁判を死刑廃止のために戦略的に支援した、アメリカ自由人権協会(ACLU)やワシントン州死刑廃止連盟(WCADP)といった人権団体にも話を聞きに行きました。

また、検察側のキーパーソンともお会いすることができました。シアトルの位置するキング郡の検事正は、地元紙のシアトル・タイムズに死刑問題に関する論考を寄稿するほどの人物でした。日本的な検察のイメージ、つまり閉鎖的で不透明で、組織の保身を何よりも優先させるものとはかけ離れていて、「公益の代表者」としての自らの使命を自覚するとともに、その職務に誇りを持っている様子が伝わってきました。

今回、死刑に加えてもう一つ大きな調査目的だったのは、仮釈放のない終身刑(Life without Paroleを略してLWOPと呼ばれる)の実態についてです。私たちはシアトル近郊にある、モンロー刑務所を訪れました。もっとも、モンロー刑務所にはそもそも(元)死刑囚はおらず、本当は彼らのいる最重警備度のワラワラ刑務所に行きたかったのですが、遠方すぎるために断念しました。さらに、個人的に今回の調査旅行で一番期待していた終身刑受刑者たちとの面談は、残念ながら当日施設で起きたハプニングのため叶いませんでしたが、後日、こちらからの質問に書面で回答してくれた受刑者もいました。

撮影は許可されなかったため、刑務所内の様子を伝えることは難しいですが、アメリカ映画やドラマでよく見る光景が広がっていました。居房にテレビがあったり、談笑しながら労働(強制労働と非難される日本の刑務作業と異なりあくまで任意)やゲームをしていたりと、日本との違いも目立ちます。刑務所から出るごみをゼロにすべく、ミミズやウジを使ったコンポスト装置の性能を力説する職員の姿も印象的でした。

とりわけ驚いたのは、受刑者がパートナーや家族と一晩共に過ごせる住居が用意されていたことです。もっとも、これはアメリカでもごく一部の州でしか設置されていないようですが、たとえ夫婦や家族であってもアクリル板越しに10~30分程度の面会しか許されない日本とは雲泥の差です。そもそも、外部との交通に対する考え方が、極力制限をかけようとする日本とは正反対です。手紙だけでなく、Eメールやテレビ電話なども、原則検閲はされるものの、比較的自由に発信できるそうです。

確かに、アメリカの刑務所が手放しで素晴らしいといえるかというとそうではなく、決して人道的とはいえない部分も多く残っています。さらに、終身刑という刑罰そのものが抱えている非人道性に目をつぶることもできません。現に私たちの質問に書面で回答してくれた受刑者たちの手紙を読む限り、終身刑を「緩やかに執行される死刑」と表現するなど、希望を持てない状況がいかにつらいかが伝わってきます。

また、アメリカではもう一つ深刻な問題として、終身刑判決の乱発ということもあります。特に問題とされるのは、「三振法」という悪名高い制度です。重罪の前科がすでに2回ある人が、3回目に何らかの罪で有罪判決を受けた場合、それがたとえ軽微な罪(たとえば万引き)であったとしても、自動的に終身刑になってしまうのです。死刑がなくなった今、今度は終身刑が抱える諸問題に取り組む必要があると、今回お会いした方々は皆、口をそろえて語っていました。

ワシントン州最大の都市はシアトルですが、州都はオリンピアという市です。私たちは州議会や州最高裁を訪れるために、オリンピアへも行きました。長年死刑廃止法案を提出し続けている何名かの州議員(いずれも民主党)たちとの面談が叶いました。

州行政の長である知事が2014年にモラトリアム宣言を出し、2018年には司法のトップである最高裁が違憲の判断を出しましたが、残念ながら現時点でもなお、法律上は死刑が残されたままです。州の議員たちは、そうした動きを歓迎する一方で、立法府としての自分たちに残された役割、つまり法律上の死刑全廃と刑罰制度改革の必要性を強く自覚していました。アメリカの民主主義において、三権分立がとても健全に、かつ創造的に機能していると感じました。

その後、州会議事堂の向かいにある最高裁判所を訪れ、2人の最高裁判事から話を聞いた際にも、そのことを強く感じました。2人とも、裁判官という自らの職務を自覚した上で、私たちの質問に、裁判所としての立場と、個人としての考えを明確に分けつつ、真摯に答えてくれました。日本の最高裁判事がこうした取材に応じるなどということは、想像すらできません。

今回の調査を通じて特に強く感じたのは、正義や公正という価値観をとりわけ重視するアメリカの社会でした。トランプ大統領の誕生によって、米国における死刑廃止は停滞ないし後退するのではないかと正直危ぶんでいましたが、なかなかどうして、一歩ずつ着実に進んでいる様子に、米国の民主主義の底力を感じました。そう遠くない将来、きっとアメリカからも死刑はなくなるでしょう。さて、日本はどうでしょうか。

JCAP移民ネットワークの刷新

安藤 勇 SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ(移民デスク担当)

2018年10月以来、日本のマスメディアは、健全な経済成長を維持するための人手が不足しているという時代錯誤な問題を解決しようとして日本社会で起きているいくつかの重要な構造的変化に目を付けてきました。私たちは毎日のように、数多くの外国人単純労働者や若い技能実習生を今年の4月から日本に正式に受け入れる問題についての公的報告書を目にします。これは、未知の社会的結果をこの国にもたらす、現代の新たな「開国」です。

しかし実際には、2018年の一年間に国連は、世界が直面している二つの主要な地球規模の課題、すなわち難民と移住労働者に関する共通の合意を得るために、ほとんどの加盟国によるいくつかの国際会議を開催しました。最終的に2018年12月に、それぞれ別のプロセスで、二つのグローバル・コンパクトあるいは条約が正式に採択されました。一つは、「安全で秩序ある正規移住のためのグローバル・コンパクト(GCM)」、もう一つは、「難民に関するグローバル・コンパクト(GCR)」です。日本を含むアジア太平洋諸国の大多数が賛成票を投じました。

国際移住のあらゆる次元を網羅した初の地球規模の文書である「移住グローバル・コンパクト」の実施は、移住に関して新たに創設された国連機構のもとで、根本的な変化を必要とするでしょう。その一方、「難民グローバル・コンパクト」は、4年ごとに開催される新しい「グローバル難民フォーラム(GRF)」によって調整されます。最初のフォーラムは2019年12月17・18日に始まり、五つの領域(教育、仕事と生計、エネルギーとインフラ、解決策、そして保護能力)を扱います。それは拘束力のある国際法になります。

移民と難民は、教皇フランシスコにとってはっきりとした焦点です。教皇は世界に対して故国を追われた人々への対応を改善するよう呼びかけ、国連のグローバルな取り組みを優先させ、グローバル・コンパクトの実施のために20のアクションポイントを策定しました。教皇は移民や難民との連帯を促進するべく、各国の司教協議会に対して教区レベルで説明をするように求めました。教皇によれば、20のアクションポイントは次の4つの動詞――彼らを歓迎し、保護し、促進し、統合する――でまとめられています。

JCAP移民ネットワークのワークショップ

(2019年4月25~29日、韓国)

移住に関する東アジアのイエズス会ネットワークは、イエズス会アジア太平洋協議会(JCAP)によって約4年前に設立されました。東アジア地域の7か国が加盟しています。通常の国内・地域レベルでの活動に加えて、ネットワークには、年次総会を開いたり、研究や学習ワークショップを実施したりするコアグループを通じて働くコーディネーターがいます。過去3年間で、この地域の7か国が共同で3冊の本を出版しています。『移民の家族と子どもたち』、『帰還する移民』、そして最後の1冊は電子書籍で出版されたばかりの『東アジアのブローカー』です。

この6か月間に、移民ネットワークは、この分野の国際的な専門家たちと共同で、二つの主な学習ワークショップを開催しました。一つはカンボジアで行った、移民と難民の地球規模での新しい動きについてのワークショップ、もう一つはこの4月に行った、移民と難民に関するグローバル・コンパクトについてのワークショップです。これにはまた、JCAPの議長と議長補佐も正式に出席していました。イエズス会難民サービス(JRS)アジアも積極的に参加しました。アジア太平洋諸国から30名の参加者が集いました。

JCAP移民ネットワークは、教皇フランシスコの4つの主要な行動項目の枠組みの中で、グローバル・コンパクトからの新たな情報を、ネットワークとしての行動計画に盛り込むことを決めました。同時に、イエズス会の「普遍的使徒的選択(UAPs)」もまた、私たちの議題や行動指針に含まれていました。実行中の活動に関する報告の中には、最新の状況や公的政策、NGOや政府機関との交流や対話に関する情報を、可能な限り定期的にコーディネーター事務局に送付すべきだということが決まりました。次回の年次総会では、JCAPのイエズス会ネットワークの構造的地位が、この地域の重要な課題として扱われることになっています。例えばインドネシアや日本では、英語の資料(グローバル・コンパクトやバチカンの諸文書など)は、司教協議会や一般の人々に示す前に、まず自国語に訳されなければなりません。翻訳にはお金も人手も必要ですし、似たような機関と交流して、一般市民社会における社会意識を高め、それを促進するには、私たちの組織を新たに見直すことが重要です。

日本では、イエズス会社会司牧センターの中にあるこの小さな「移民デスク」で、教皇フランシスコの4つの主要な行動指針原則――社会的に排除されたすべての移民と難民を歓迎し、保護し、促進し、統合する――にのっとり、正しい事実、情報、そして困窮した人々との生きた関わりを探る試みを続けています。

私が提案したい次のような「理想的」な計画が、日本で実現可能かどうかは分かりませんが、それでも自由に述べておきたいと思います。教皇フランシスコによってバチカン(教皇庁)に創設された「人間開発のための部署」の中の「移民・難民部門」をまねて、イエズス会の管区にも同様の機関を設置してはどうでしょうか?

教皇の日本への公式訪問は、ひょっとしたらそのような夢が実現するきっかけになるかもしれません。