ウェイン・バーント司教の講話

「沖縄の現状とカトリック教会の使命」

(まとめ/文責) ジョー パロン

イエズス会社会司牧センターインターン

日韓社会使徒職合同会議 in 沖縄の中で、ウェイン・フランシス・バーント司教(那覇教区)の講話を聞きました。バーント司教の話は、那覇教区の信徒統計、沖縄のアイデンティティ、現在の米軍基地問題――とりわけ、沖縄県知事選挙で玉城デニーさんが勝利したという最近のニュースや、普天間飛行場の移設に伴う辺野古新基地建設――などに焦点が当てられました。

話の本題に入る前に、バーント司教は司教叙階の際に作成した自身の司教紋章について話してくれました。紋章の作成を大城さんに依頼した際、バーント司教は、沖縄の人のために、沖縄の人の手で作ってほしいと考えていました。例えば、沖縄県の旗に描かれる白と赤の円は、それぞれ海、大地、空を表わす三つの小さな円と共に、沖縄の人々の信念を象徴しています。空も大地も海も、人間が支配することはできません。グラデーションになっている青色は、平和運動の広がりを表しています。そしてひらがなで書かれた「ちむがなさ」は、「愛おしい」という意味の沖縄の言葉です。

主な話題は、那覇教区の信徒統計についてでした。教区内の約6千人の信者の多くは高齢者です。代表的な国際グループは、地元のエンターテイメント業や飲食業に従事し、搾取されているフィリピン人、ペルー人が多数派を占めるスペイン語共同体、そしてベトナムから押し寄せる多くの技能実習生によって、ベトナム人グループが急増しています。バーント司教はまた、外国人技能実習生を取り巻く過酷な労働基準についても触れました。

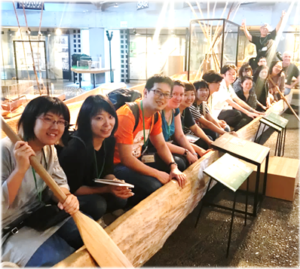

バーント司教はその後、那覇教区が力を注ぐ地元の取り組みについて話を移しました。その一つが、沖縄の子どもたちのための毎年恒例のサマーキャンプで、日本の本土から帰省する大学生たちがリーダーを務めています。このキャンプでは、子どもたちも大学生たちも、本土の人々が期待するようにではなく、ありのままの沖縄人として過ごすことができます。

もう一つの地元のプログラムは、第二次世界大戦の沖縄戦で命を落とした方々を追悼する「慰霊の日」の巡礼です。この巡礼は参加者を、戦争犠牲者たちの骨塚である「魂魄の塔」へと誘います。

頭上を飛び交う軍用ヘリの騒音が、次の主な話題です。在日米軍基地の約70%が沖縄にあり、沖縄の面積の20%以上を占めています。主要な施設の一つは、宜野湾市に囲まれた海兵隊の普天間航空基地です。戦後、アメリカ人たちは、基地が建てられた当時、周囲に住民はいなかったという風に正当化しましたが、宜野湾一帯が戦争で壊滅したとは考えられません。

基地を沖縄から移したいという思いがある一方で、沖縄の人々は、彼らが直面している軍事基地の負担を他の誰かに押し付けるということを望まないのです。そうした「ちむがなさ」の精神が思い出されます。けれども、オスプレイの配備に対して地元の人々が集まり共に抗議をするといった、抗議への情熱も見られます。沖縄県民にとって、軍事基地はアメリカ人と本土の日本人による差別の象徴であり、彼らが努力をするのは、人間のいのちを守るためなのです。そしてまたこれは、沖縄の人々が自分たちの声を上げるための場を用意する上で、アメリカと日本本土との協力が欠如していることによって生じる不信感の表れでもあるのです。

その後、沖縄の文化から見える福音的価値の説明へと話が移りました。例えば、「いちゃりばちょーでー」という言葉は「一度会ったらもう兄弟だ」という意味です。地元の風習では、本当に暮らし、一緒に過ごすことを選んだ人は家族になるという考えがあり、沖縄の人々の間でバーント司教が受け入れられたということを反映しています。実際、沖縄の人々は、混ざり合った伝統を持つデニー玉城さんを県知事として受け入れています。

もう一つの言葉は、他者の痛みを感じ、それがより強く感じられるときに用いられる「ちむぐるさん」という考え方です。また、一度切られたロープが再度結び合わさるとより強い結び目になるという「ゆい」という考え方も代表的です。

バーント司教がさらに分かち合ったのは、彼がヒーローだと思う人々についてです。マルティン・ルーサー・キング・ジュニアは演説の中で、聖書とアメリカの憲法的価値観とを結びつけました。ガンジーはイギリスからインドの自己決定権を平和的に勝ち取りました。インド人たちが象徴的に自らを導けるようにと、ある時点で彼は、イギリスの支持者たちには後ろに留まるよう頼みました。

アメリカ人と日本人という二人の巨人がいるかのようなこの土地で、バーント司教は、沖縄の統一運動がそのどちらよりも強くなるだろうと信じています。また福音と非暴力による解放を統合し、沖縄の言語と文化の意識を高めようとするリーダーが、沖縄の人々の中から立ち上がることを望んでいます。沖縄の人々は単に庭師や料理人だけでなく、指導者であり、教師でもあるのです。

今回、バーント司教の他にも、谷大二司教や次の専門家からも話を伺いました。

沖縄の近現代史について

台湾と沖縄の関係について

神学生沖縄体験記(1)沖縄へのはじめての旅

グエン ヴァン トァン SJ

イエズス会神学生(日本管区)

日本語学校に通っていた頃、一つの思い出があります。初級クラスで自己紹介の会話の練習をした際に、「わたくしはベトナムから参りましたトアンと思います」と言ったところ、先生と同級生皆に大笑いされてしまいました。そのときには本当に恥ずかしい思いをしました。

間違った日本語だということは皆さんにもわかると思いますが、なぜこのことをこの場で分かち合ったのかというと、最近沖縄に行ったときに、2007年に沖縄で「あなたは自分のことを日本人だと思いますか」と問う調査があったということを聞いてびっくりしたからです。この調査では、「沖縄人だと思う人は42%、日本人だと思う人は26%、そして沖縄人であり日本人という答えは30%」であったようです。調査の結果にかかわらず、私にとっては、同じ日本人なのに、こういう質問を日本で行ったこと自体が本当に差別だと思いました。沖縄は日本の国民であり、日本の兄弟姉妹であるともしも思っていたら、このような調査は行わないはずです。

この旅において、日本という国の中には「植民地」があるかのように見えました。1945年に米国との戦争は終わりましたが、沖縄は1972年まで、まだ米国によって支配されていました。戦争が終わってもまだ戦争のような状態が続いている沖縄人が、本当にかわいそうに見えるのです。自分たちは平和を愛しているのに、自分たちの地域である沖縄は、ベトナム戦争の出撃基地となりました。何らかの戦争の道具と思われた沖縄人にとっては、苦しいことだったと思います。そして、沖縄が日本に復帰してもなお、米国の基地はまだいっぱいあります。自分たちの土地なのに、自分たちはそれを守ることができません。

平和の尊さを求める沖縄人は今、辺野古への新基地建設に何らかの反対の声を示しているのです。そのため、辺野古の新基地建設ゲート前に、新基地建設に反対の人が、反対の声を上げながら、ずっと座り込みをし続けています。この座り込みに参加する人々の姿を見た私は、「平和への唯一の道は平和である」、「非暴力は人間に与えられた最大の武器であり、人間が発明した最強の武器よりも強い力を持つ」というマハトマ・ガンジーの言葉を思い浮かべました。

小さな私は何もできないのですが、沖縄における戦争で犠牲になった20万人余のために祈り、さらに今、沖縄での様々な問題に苦しむ人々のために祈りたいと思います。

神学生沖縄体験記(2)神の義と平和

チョン ホンチョル SJ

イエズス会神学生(韓国管区)

エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣きました(ルカ19・41)。ご存知のように、イエスがこのように泣いたという表現が聖書に直接書かれている箇所はそう多くありません。そこで私は、イエスはなぜそんなにも悲しかったのだろうかと考えてみました。

私は2018年11月初旬に沖縄で行われた韓日社会使徒職会議に参加しました。今回のテーマは「東アジアの平和の促進」であり、当然ながら、沖縄で起こった戦争と沖縄に置かれた米軍基地について多くの話を交わしました。講義を聞き、議論をするだけではなく、実際に戦闘が行われた地域を見学し、米軍基地の前での平和デモにも参加しました。「子どもたちの未来には戦争も暴力も必要ない」というスローガンがもっとも印象的でした。こうした体験の中で、驚いたことが二つあります。

今回参加したほとんどの人は、軍の基地に馴染みがなく、特に住宅地の近くに軍事基地があるということに愕然としていました。けれども、私はまったく驚きませんでした。というのも、私はイエズス会に入会するまでの5年間、空軍の将校として仕官していたからです。兵士たちを教えることが私の仕事でした。私の教え子たちは今、軍事飛行場で飛行機の修理をし、管制室で働き、兵器の操作をしています。私は彼らがもっとしっかり働けるようにと教育しました。自分の仕事が平和の維持に役立つことを望んでいました。また、軍に仕えている間、軍事基地が近くにあることで市民たちはより安全だろうと思っていました。基地が市民を守ると考えていたからです。

ところが、基地の近くの住民たちは、訓練中に事故が起きる危険性を常に恐れ、再び戦争に巻き込まれるのではないかと心配しています。私たちがよく知っているように、平和は平和によってでしか得られません。他の参加者とは違って、私がいかにそのような暴力的な文化に染まっているのかに気付くことができ、自己嫌悪に陥りました。

会議が行われた5日間、私は終始「人はなぜ戦争なんてするのだろうか?」と自問しました。多くの犠牲者と残された遺族の痛みを思い起こしながら、世の中で繰り広げられる大小の争いについて考えました。そしてまた、私の中にある暴力性についても省察しました。私は負けず嫌いな性格で、たとえ小さなことであっても勝ちたい、少なくとも負けたくはないと思う気持ちがあります。また、これまで自分の利益を追求していましたし、もっと多くを得ようとする気持ちが今でもあります。私は明らかに、この暴力の文化に加担しているわけです。なので、とても恥ずかしく、悲しい気持ちになりました。

もう一つは、戦争当時、責任を負っていた人々の行動でした。敗戦は火を見るよりも明らかで、これ以上闘い続けることは無辜の犠牲者の数を増やすだけにもかかわらず、軍の責任者たちは敗北を認めて責任を取るどころか、自決することを選びました。その結果、より多くの人々が犠牲になりました。名誉を汚さずに天皇に忠誠を誓うことこそが正しいことだったからです。間違った思想と教育が、どれだけ多くの人々を犠牲にするのかということも考えました。

エルサレムでもこれと同じことが起こるということで、イエスは激しく嘆きました。私たちはそれぞれ正しいと思うことを行い、それが自分自身と誰かの役に立つことを期待しています。けれども、ヨハネの黙示録で述べられているように、なにが正しくてなにが間違っているのかをはっきりと判断できるのは、イエスただ一人です。私たちは一人ひとり、自分自身の基準に頼っていますが、私たちの自己愛が行きつく先は、自分自身と隣人に対する暴力です。むしろ私たちは、イエスが何を言い、どのように行動し、どのように感じたのかを思い返す必要があります。

核技術に対するキリスト者の省察

キム ジュンハン

カトリック釜山教区 正義と平和委員会委員長

韓国教会の核技術に対する立場

核技術に対する韓国教会の関心は、2011年の福島原発事故を起点に明るみに出始めました。もちろん、福島原発事故以前にも、霊光(ヨングァン)原子力発電所建設などに対して光州(クァンジュ)大司教区を中心に主導的に対応してきましたが、あくまで地域教区のレベルの関心を超えることはできませんでした。しかし、福島原発事故は、核は単に地域的な問題ではなく、全国、いや、人類の問題ということを悟る重要なきっかけになりました。

特に2011年10月31日、当時、韓国カトリック司教協議会の会長であった姜禹一(カン・ウイル)司教の招請講演「脱原発社会に向けたキリスト者の省察と責任」は韓国教会の中において、核の問題を本格的に考えるように導きました。姜禹一司教は、原子力発電所事故が「数千万人の生命に関わることであり、我々人間の基本的な生存権が根元から揺さぶられる大災害につながる問題」であると定義しました。同年、カトリック環境賞も「三陟(サムチョク)原発誘致白紙化闘争委員会」へ授与され、次いで11月、日本の仙台で開催された第17回韓日司教交流会が「いますぐ原発の廃止を ~福島第1原発事故という悲劇的な災害を前にして~」(2011年11月8日)という声明で標榜した精神が、韓国教会の脱原発運動の流れを導くことになりました。

これに加えて、2012年1月16日、安東(アンドン)教区の寧海(ヨンへ)教会で、カトリック独自の団体である「東海岸の脱原発 カトリック連帯」が発足することになりました。そして2012年と2013年には、教会の脱原発の動きが継続していくことになります。すぐに司教会議レベルで、新規原子力発電所建設の試みや原子力発電所の電気を輸送しようとする密陽(ミリャン)送電塔建設に対する反対声明の発表と現場訪問が行われました。特に2012年11月、慶州(キョンジュ)で開催された第18回韓日司教交流会が「脱原発は生命です」という主題で進められたのは、韓国教会にも大きな刺激になりました。

このような多様な脱原発運動に関する最初の公式的な結実は、2013年秋季司教会議で承認された『核技術と教会の教え ―核技術に対する韓国カトリック教会の省察』という小冊子の発刊ということができます。核技術の問題を教会の社会教理原理に照らして省察したこの小冊子発刊の辞で、姜禹一司教が「私たちが直面しているこの状況は、個々人の利益を計算して、代案や時期を検案する問題ではありません。私たち自身、そして現在と未来のすべての人類のために、今すぐに決断しなければなりません」と述べたことにより、核技術問題の深刻性と我々の即刻の参加の必要性が、科学的かつ神学的に整理されました。

この後、韓国教会はさらに活発に脱原発運動を進めることになります。特に2015年9月14日、「脱原発 カトリック連帯」の発足を含めた各種声明の発表、脱原発セミナー、脱原発希望 ― 国土徒歩巡礼、記者会見や講演が続いていきました。2017年春季司教会議では、「さようなら原発100万人署名運動※」を公式に承認して教会の中において活動することになり、そして19代大統領選挙候補者に対する韓国カトリック教会政策質疑書にも、脱原発の議題を含めながら脱原発の必要性を強調しました。そして今日の「2018 韓日脱原発のための平和巡礼と懇談会」も、脱原発へと向かう韓国教会に大きな刺激と新しい方向を提示する契機になるだろうと信じています。

※〔訳注〕日本の「さようなら原発1000万人署名」に着想を得て始められた、韓国での同様の取り組み

新しい提案

恐るべき核戦争の危険に直面して新たな平和、神学を主張したトマス・マートンは「私たちは合理的、精神的であり、人道的であるため、最高水準の精神的・倫理的規範によって行動することにより、この世の中で生き残る価値が十分ある存在であることを証明してみなさいという挑戦を受けている」と言いました。創造主である神に対する信仰告白で集まったカトリック教会は、そのような面において、神と世の中のすべての人に核技術の問題を信仰的に解釈し、その危険を警告し、実践しなければならない責任と権利があります。

まず、核技術の問題は、一国レベルの問題に限定されません。少なくとも北東アジアレベル、すなわち韓国、日本、中国、台湾、そして特別行政区に分類される香港教会が国際連帯を成し遂げて、カトリック的な脱原発、平和の連帯を構成する必要があります。特に現在原子力発電所36基を運転中で、20基を建設中の中国は、2030年までに計110基の原子力発電所の運転を計画しています。これは韓国と日本が直面している深刻な問題でもあります。これに対して、北東アジア地域のカトリック教会が脱原発のための教会の意志を明らかにして、やがては全世界の教会のレベルで、生命の主人である神と脱原発のための教会の使命を堅固にすることに乗り出さなければなりません。

このために、さらに各国カトリック教会は司教会議のレベル、そして地域教区の脱原発運動の内実を固める必要があります。単に全国的なレベルだけを図ることは、根なしに実を期待することと同じです。さらに、脱原発運動を志向する市民社会団体の流れに引っ張られるだけでも十分ではありません。教会が独自の組織と意味を込めて脱原発運動を展開していく際に、市民社会との健全な連帯も成し遂げることができます。

教会のあらゆる活動がそうですが、脱原発運動もしっかりした神学的基礎を固める必要があります。韓国教会において、まずは社会教理的レベルで脱原発の必要性を主張したとするならば、これからはもっと広いレベルの脱原発神学を考えなければならない時です。多様な脱原発神学の流れを作ってきたキリスト教は、聖書を通じた脱原発の神学的意味を探求し、基礎神学的な思索も行いました。これは、単に専門的な神学者の研究だけでなく、多様な教会の構成員が自分の人生の場で、核技術が持つ信仰的意味を考え、分かち合い、その成果を整理する作業が必要です。もしかしたら、このような神学的作業が、教会がどのような世の中の流れにおいても、創造主である神に対する信仰告白の中で、持続的に脱原発の流れを主導していくことができる最も大きな力となるかもしれません。

朝鮮半島は、南北首脳会談と米朝首脳会談を経て、「非核化」が一つの時代の兆候になっています。しかし、現在の朝鮮半島と関連した非核化論理はただ「北朝鮮の非核化」だけを取り扱っています。これに対して教会は、朝鮮半島の非核化を取り上げるこの時代に、伝統的な核兵器反対運動と原発反対運動をまとめる新しい反核運動を考えなければならない時です。核兵器から原子力発電に転用されてきた核技術の歴史は、朝鮮半島だけでなく、日本などの場合でも原子力発電を通じて核兵器へと前進しようという流れが感じられます。そのため、我々は核兵器と原子力発電の技術的、政治的、軍事的同質性を把握して、このすべてに対して反対する運動を展開する必要があります。そのため北朝鮮だけでなく、韓国の非核化、核兵器と原子力開発の即時廃棄と、これを通じた北東アジアの非核化に向けた新たな枠組みを探さなければならないでしょう。そのような面から、2020年までにすべての原子力発電所を閉鎖するというドイツの動きも、自国に配置された数十個の戦術核兵器を黙認する限り、その限界が明確だということも参考にしなければならないのです。これを通して、教会は核技術と関連するすべての原子力発電所、原子力研究施設、原子力潜 水艦や原子力空母が出入りする済州(チェジュ)江亭(カンジョン)村海軍基地、事実上核兵器に対応するシステムの一環である星州(ソンジュ)・ソソンリのサード基地などを含めた反核平和運動を推進する神学的基礎と教会組織が必要です。

核マフィア(原子力ムラ)は、わが社会の特定の集団だけを指す用語ではありえません。すでに韓国社会は核技術によって中毒となっている状態で、我々は核兵器開発段階から原子力発電所の運営、そしてその事故の影響で被曝した人生を生きているのです。そのため死の技術である核技術から断絶して生命の主人である神の意志によって「命を得て、さらに得て、溢れるほどに豊かになる」(ヨハネ10・10)教会は、現在の文明に対して真剣に反省しなければなりません。そのような面において、核は単にエネルギーの問題ではありません。再生可能エネルギーへ転換するからといって、この社会が核技術の中毒状態を脱することができるわけではありません。絶えず戦争をしながら、核兵器の恐るべき威力にとらわれた人類は、もはや核開発を通じて核技術を我々の人生の真ん中に植えました。今、韓国と日本の教会が生命の主人である神とその方が愛する世の中のすべての人に応えなければならない時です。私たちは核時代を生きながらどのように信仰告白をするのか、このために私たちはどのように全力を尽くしていくのか、真剣に応えなければならない時なのです。

日本のカトリック教会の脱原発運動の今

光延 一郎 SJ

日本カトリック正義と平和協議会「平和のための脱核部会」部会長

福島第一原発事故以来、7年半がたち、日本社会においては、この問題の風化が進んでいます。原発廃止賛成の世論は常に50%以上ですが、日本政府と電力会社は着々と原発再稼働を進めています。2011年の東日本大震災と原発事故以前には、全54基(世界第3位)中35基が稼働していました。事故後2年間は原発ゼロでしたが、現在は、九州(佐賀県・玄海原発)で2基、福井県(高浜・大飯原発)で4基、合計6基が稼働していますし、さらに数基が再稼働準備中です。

「福島復興加速化指針」として避難指示区域が次々に解除になり、「復興」の名のもとに帰還が促進されている中で、避難者への賠償や補償の打ち切りが進んでいます。福島県内の避難指示区域以外から逃れてきた「自主避難者」への住宅の無償提供が、2017年3月末で打ち切られ、避難指示に伴って賃貸住宅に避難した世帯への家賃賠償も2018年3月で終了となりました。東京電力の損害賠償も2018年3月末で打ち切られています。政府は2019年の天皇の交代(「平成」時代の終了)、また2020年の東京オリンピック開催に向けて、福島原発事故はすでに終わったことにしたいようですが、避難した人々は人生計画を強制的に破壊された上に、今、生活の苦しさに喘ぐ人々がたくさんいます。

カトリック教会の原発事故への対応としては「被災者への寄り添い」と「脱原発の世論喚起、原発の危険性啓発」の2つの流れがあると思います。「被災者への寄り添い」においては、被災地の教会に支援のためのセンターをつくり、そこにボランティアの人々が全国から集まってきて被災者支援を行ったり、福島で生産された農産物を東京周辺の教会に運び、そこでその野菜などを買ったりしています。

「脱原発の世論喚起、原発の危険性啓発」は、私たちカトリック正義と平和協議会が担っています。全国的な原発反対市民運動(「さようなら原発1000万人アクション」など)や、宗教者の運動ともかかわっていますし、カトリック信徒の有志が始めた「自主避難者支援」(現在は裁判支援など)のグループにもつながっています。

ところで、カトリック教会の「被災者への寄り添い」派と「脱原発の世論喚起、原発の危険性啓発」派の間には、微妙な緊張関係があります。それは残留放射線の危険性への認識の違いに原因があります。「被災者への寄り添い」派の人々の残留放射線への認識がややあまく、カトリックの高校生や大学生のボランティアに、ホットスポットがいまだに残る地域で作業をさせたり、福島産の野菜を食べるにあたっても、子どものへの注意喚起が十分になされているか疑問があったりなど、危惧されることがあります。原発事故後の福島で暮らしていく人々(暮らしていかざるを得ない人々)を支援するとの善意はカトリック的でよいのですが、しかしながら、それにより政府や福島県の行政が進める「福島原発事故は終わった」キャンペーンに無意識に加担してしまうことが危惧されます。

福島では、残存放射能の危険について話すことなどはタブーであり、そうしたなかで自主避難をした母親などが否定されるなど、分断状況があります。教会は「被災者への寄り添い」を推し進めることと同時に、そうした追い詰められた人々を見捨てることがないようにも努めねばならぬと思います。

そうしたことから私たちは、今後の課題として、福島で暮らす子どもたちを休暇の折に一時他の場所に移し、ふだん福島ではできない自然の中で自由に遊ばせるなど「保養」を進めていくことが大切だと思っています。「保養」によって、子どもたちの免疫力が回復し、放射能による体調不良を癒やすことができると言われています。